2012/08/10

よろけ、ゆらぎは心のダンス

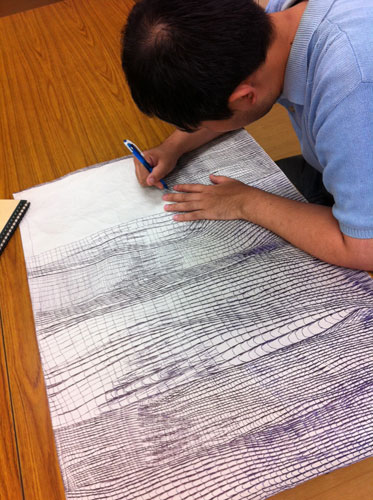

いま一人の青年が不思議な絵に取り組んでいる。

ボールペンで網目のような模様をひたすら描き続けているのだ。

その網目模様は、描くときの気分?によってか、とても細かく描かれたり、

妙に間延びしたり、全体としてみると不思議に波打っている。

彼は、金曜日の夜、フェースの活動のために借りている作業所の部屋に入ってくると、

すぐにボールペンを取出し描き始める。

言葉を話さないので、黙って描きつづける姿は修行僧のようにも見える。

仲間がカップラーメンをすすったり、

大きな音で「ルパン三世」の曲を聴いていても全く動じない。

自分のペースを守って描きつづける。

そんな、一見苦行?スタイルの彼の絵がとても表情豊かなのには驚く。

じっと見ていると、ボールペンの黒だけで描かれた絵が、ゆらぎながら迫ってくるのだ。

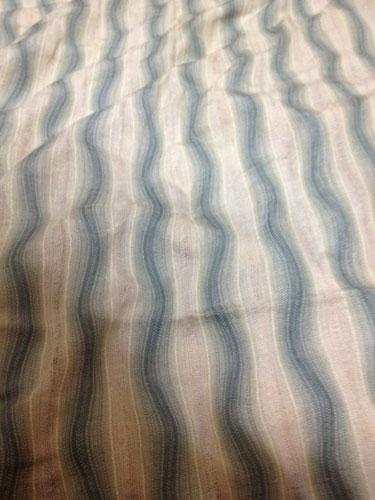

生きて波打っている布のように見える。

私は織物にも「よろけ」というゆらぎを表現する織り方があるのを思い出した。

美大でテキスタイルを専攻し、「よろけ」にも取り組んでいた友人(なおねさん)に

「よろけって、どうしてできたの?」って聞いてみた。

すると、すてきな返事が返ってきた。

「私の勝手な推測ですが、織り手がまっすぐ織るのに飽きて、

変化を求めていった結果がよろけかなあって思ってます。

まっすぐしかできないものが、揺らぐだけで面白くなるのですよね。

いやあ、いっぱい語りたいが、うまく言えない。」

「んん、一言でいうと、アタゴールに出てくる、気持ちの変動で揺れる草があるんですよ。

まんま、それですよ」

考えてみれば、ルールと規制に縛られた時間から解放された遊びや

安らぎの世界は柔らかな線を描いているようだ。

飲み屋街の裏通りはグニャグニャ、酔っ払いもグニャグニャ、暴走族の走りもグニャグニャ、

ミミズもヘビもグニャグニャ、流れる時間もグニャグニャ・・・

リラックスした生命の動きは、そんな風によろけているのかもしれない。

そんなことを考えながら、一心に描きつづける彼を見ると、

細かな模様に飽きたのか、グニューッと曲がった大きな線を描いている。

ついにんまり。君も楽しんでるんだよなあ・・・。

*なおねさんの「よろけ織り」の布は、川の水面みたいに揺れている。

△ページトップへ戻る

2012/08/07

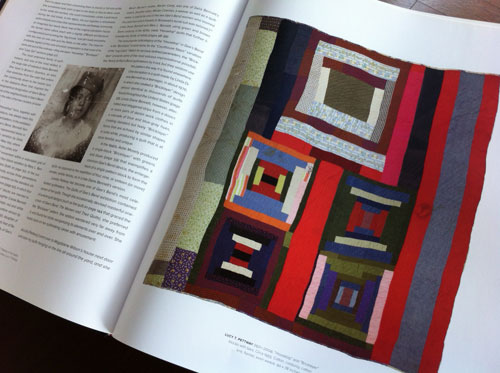

Gee’s Bend キルトと仲間たち

もう何年も前からずっと気になっていることがあった。

それはアラバマ州のアフリカ系アメリカ人たちが作っていた

Gee’s Bendと呼ばれるキルト模様とフェースの仲間たちのつくる色彩模様が

とても似たような表情をしていることだ。

何が、そんな印象を私に与えたのか

それを確認したくて、うだるような暑さの中、

伊豆高原に元造形大学デザイン科教授の大竹誠さんを訪ねた。

最初にGee’s Bend Quiltの作品を私に教えてくれたのが、大竹さんだった。

私がフェースの仲間たちの作品を見せている時だった。

「フェースもすごいけれど、これもすごいでしょう?

着古した布や肥料袋なんかを縫い合わせたキルトだよ。」

彼は、書棚から1冊の美術書を取り出して私に見せてくれた。

そこには、仲間たちの作品といってもいいような力強い模様のキルトが載っていた。

「作為的じゃないんだよね。

まだ人種隔離政策が合法化されていた1920年代から60年代のころの

アメリカ南部のアフリカ系の人たちが、風や寒さから家族を守るために、

ありとあらゆる布を寄せ集めて作った生活の必需品なんだよ。

普通の伝統的キルトのデザインだったら、考えられないようなところに、

小さな端切れが使われたり、脈絡もなくジグザグに縫いこまれていたりして、

かえってそれが胸を打つ」

あらためてみると、Gee’s Bendの作品には、

当時の生活の匂いとそれを作る女性の確かな想いが見えるような気がした。

フェースの仲間の作品にも、考えられない場所にとんでもない線や色彩が走っていたり、

制作途中までは「おっ、すごくいいぞ!」と思っていたものが、

別の色に塗り消されていたりする。私は戸惑ったり、嘆いたりする。

「あんたの評価なんか気にしちゃいないよ。作りたかったから、作ったんだよ。」

Gee’s Bend Quiltもフェースの仲間たちも、

そんな根源的な言葉を私に投げかけているようだ。

△ページトップへ戻る

2012/08/03

人生いろいろ、カエルもいろいろ

フェースでは図鑑や写真集は、貴重なアートの入り口の一つになっている。

それを見ながら、うなったり、鼻歌を口ずさんだりしながらモデルさんや動物や草花を描く。

模写というよりも、感じたものをストレートに描くから、

極端に顔が大きくなったり、手足が身体の半分以上になったりして、

図鑑や写真をはるかに超えてアート世界の生き物になることが多い。

何を描いても全く自由なのだが、なぜかカエルの人気が高い。

なぜだろう?

本物のカエルをつかんだ経験なんて大半の仲間たちは持っていないはずなのに、

彼らの絵からは、ぬめぬめ湿って、柔らかく、

ぷよぷよした皮膚や筋肉の弾力、そんなものが浸みだしてくる。

思い切りリアルに描かれたカエルでも、

息をひそめて何かを待っている息使いや孤独感が伝わってくる。

上手、下手っていうものを超えて、

カエルはどこかに仲間たちのDNAを隠し持っているような気がする。

深夜、床に仲間たちの作品を並べ、様々な肢体のカエルたちを眺めていると、

遠くに聞こえていたカエルの声がいつの間にか窓辺ちかくに来ていたりする。

そんな時だ。

仲間たちもカエルも(もちろん私も)、

明かりを求めて飛んでくる虫たちも、

一人ひとりかけがえのない人生?を背負って生きてんだよなあって

感慨にしみじみ包まれるのは。

△ページトップへ戻る

2012/07/31

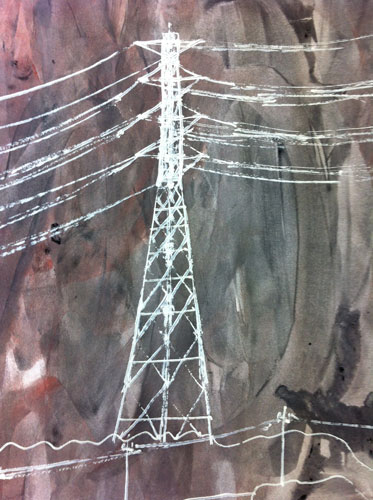

鉄塔は続くよ、どこまでも

私が鉄塔少年宇宙君と会った時、

彼は持参の古びたノートや紙片の隅にボールペンで小さな鉄塔を幾つも描いていた。

硬い線に組み合わされた繊細な鉄塔。

送電線でつながれ、旅をしているように見えた。

鉄塔の上方に広がる紙の余白が印象的だった。

そこには大きな空があった。

彼は、野球帽を目深にかぶり、机に伏せるようにして一心に描いていた。

気分が乗らない時は、部屋の隅に膝を抱えてうずくまった

11階の窓から遠くの多摩丘陵を眺めていた。

そこからは稜線に沿って続く鉄塔が見えた。

宇宙君にとって、鉄塔を描くことは、鉄塔そのものだけではなく、

背後の何も描かれていない空の存在がとても大切なんだと気付いたのは、

小さな紙や横長の巻紙に鉄塔を描いた時だ。

彼は小さな紙に5mm位の鉄塔を描いた。

それを黙って私に差し出した。

小さな紙には大きな空が広がっていた。

そんな空の広がりを色で表現できないかと、画用紙にローラーで下地を着彩し、

その上にボールペンで鉄塔を描いてみた。

でも、色のついた下地にボールペンでは鉄塔は目立たなかった。

鉄塔の上に広がる空はなかった。

で、今度は修正ペンを使って白い線で描いてみた。

鉄塔は目立った。

ローラーのかすれや色の濃淡が空を渡る風や雲の流れを思わせた。

宇宙君も気に入ったようだ。

鉄塔に色彩が生まれ、どんどん大きくなっていった。

そんな鉄塔の一つひとつに実際の鉄塔番号があり、

休みになるとその場所に家族で行っていることを知ったのは最近のことだ。

鉄塔が立っている場所に立ち、まっすぐ見上げている彼のまなざしを想像すると、

空の広がりを大切にする気持ちがわかるような気がする。

空に突き刺さった鉄塔や何百kmもの距離をつなぐ送電線、

湧き上がる夏雲、朱に染まる羊雲……

何をそこに託しているのだろう?

△ページトップへ戻る

2012/07/27

手をつないで

毎日の生活に疲れ、心にワクワク感もなくなった時、私は仲間に助けてもらうことがある。

とても簡単なこと。

手をつないでもらうだけ。

私は目を閉じて、仲間の手を感じる。

その形、厚み、ぬくもり、それから小さな動き。

しばらくすると仲間の手と私の手に、小さな安堵感のようなものが生まれてくる。

「スタートしていい?」仲間は聞く。

私は「あの木の下までお願いします。」と答える。

それから、目を閉じたまま10mほどを仲間の手に引かれて歩く。

最初は何も見えない。最初の一歩がとても怖い。

おそるおそる地面の感触を確かめながら一歩を踏み出す。

そして次の一歩・・・。

すると突然、足元の小さな石や硝子片、枯葉や小枝、

道の勾配や凹凸感が闇の中に浮かび上がってくる。

それまで聞こえなかった風の音や街の音が形になって見えてくる。

匂いまでもが色彩や形になって私を包む。

私は緊張し、眠っていた感覚が毛根のように伸び始める。

闇の中の10mはとても長い。

「着きましたよ」仲間が教えてくれる。

目を開けると、世界はみずみずしいものに満ちている。

ある日、小さな仲間と海に向かう道を歩く。

「海の匂いがする」立ち止まって小さな声でいう。

「どこ?」小さな仲間はたずねる。

「目を閉じたら見えるよ」

「ほら、どちらから海の匂いはする?」

「こっち!」

目を閉じた仲間は、海から吹いてくる風に向かって、小さな指を突き出す。

△ページトップへ戻る