2012/08/28

えびくつ絵本

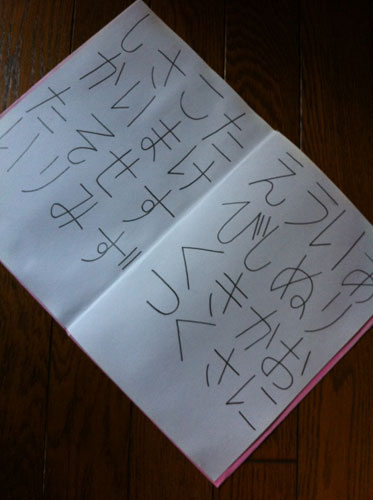

手元に1冊の手作り絵本がある。

ボール紙と画用紙で作ったシンプルな絵本。

カバーに貼ったピンクの色画用紙は色あせて白くなっている。

7月17日に紹介した「モスクと三日月」の作者である

TARO画伯が高校生の時に作った絵本だ。

ページを開けると、3cm四方くらいのひらがなが鉛筆で書かれている。

太い針金を組み合わせたような迷いのない文字。

絵本を水平にして、目を近づけると、

強い筆圧によって文字は、溝のように紙に刻まれている。

点字が凸版の文字なら、TARO画伯の文字は凹版の文字なのだ。

目を閉じで、紙面の溝に指を這わすと、指先に文字が浮かんでくる。

線刻模様のように頭の中に広がっていく。

変だけれど、これが、この絵本の魅力の一つ。

(そんなことをしてみたくなるような絵本なのだ。)

もう一つの楽しみ方は、画伯の言葉宇宙。

紙面には4文字の言葉が整然と並んでいる。

ありおに/いぬかさ/うしきく/えびくつ・・・・・。

さらにページをめくっていくと、

エプロンクッキー、オルゴールケチャップ、カメラコアラ、タンバリントランプ、

ナイフハーモニカ、ネックレスヘリコプター・・・・。

ちょっと、驚く。

どこからこんな言葉が生まれてきたのだろう?

TARO画伯って詩人だったっけ?

でも、よくみると、あいうえおの順に言葉が書かれているのに気づく。

多分、小さい頃、見たアイウエオ絵本を思い出し、

その言葉をそのまま書き写していったのだ。

それが偶然、紙の上で合体し、不思議な言葉が生まれたのだ。

それにしても気になるねえ。

犬カサってどんな傘だろう?

うし菊ってどんな花なんだろう?

エビ靴って、もしかしたらエッジのきいた格好いい靴かも・・・。

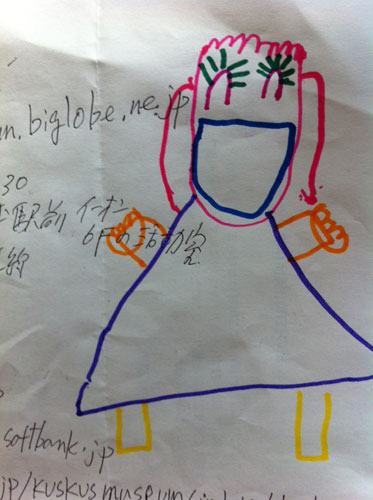

画伯に「言葉を絵にして」と言っても、「えーん、ダメ!ダメ!」と拒否される。

画伯は断固、リアリズムの画家、想像力の世界は苦手なのだ。

この言葉宇宙を描けるのは、

8月7日に紹介した「たこ+メロン=?」の巨匠、陽平さんしかいないね。

TARO画伯と巨匠の陽平さんは別々の場所で活動しているので、

まだ会ったことはないが、2つの強烈な個性がコラボしたら、

きっとワンダーな絵本が生まれるなあと、私はほくそ笑むのだ。

△ページトップへ戻る

2012/08/24

辻堂ねこ道-1

辻堂という海辺の小さな町に、不思議なねこ道がある。

江の島から茅ヶ崎、大磯にかけて伸びる砂浜に沿って、防砂林が続く。

その中にねこ道はあるのだけれど、はっきりした場所は教えられない。

入口は何の変哲もない生垣。

松や夾竹桃の茂みを抜けていくと、

不意にしゃれた色の木箱やプラスチックの衣装箱が現れる。

箱の上には色あせた雨傘がのせられていたり、箱の入り口には、

ふちの欠けた茶碗が二つ、三つ、転がっていたりする。

防砂林の中に住むねこたちの共同ハウスの一つだ。

冗談のように誰かが書いた「一杯飲み屋桃子」とか

「湘南ねこハウス」といった表札が貼ってあったりする。

そこは、いつ行っても、海辺の狂騒とはかけはなれた、

しーんと静かな時間が流れている。

住民のねこたちと会うことはなかなかできないが、

どこかで見られているような気配がある。

そんなねこ道に、一度、仲間と迷い込んだことがある。

言葉を話さないその人は、薄暗い木立の中を抜け、

ねこハウスの小さな広場にでると、声を出して笑った。

それから、入り口にしゃがみ込むと、傍らの茶碗に、

砂浜で拾ってきたビーチグラスを山盛りにし、

「Dozo、Dozo」としきりにすすめている。

すると、いるはずのない木箱の中からねこの手が出て、

ビーチグラスの欠片をじゃらじゃら鳴らして遊び始めた。

「Dozo、Dozo」

仲間は喜んで、全部の茶碗にビーチグラスを盛ってまわった。

すると、箱の中からいくつものねこの手が伸びて、じゃらじゃら・・・

(いま、思い出しても本当にあったとは思えない光景が展開した)

あれはなんだったのだろう?

あの後、私は何回かその場所を探したが、見つからない。

たぬき? 笑ってるかえる? 違うよ! 辻堂のまねきネコ(笑)

△ページトップへ戻る

2012/08/21

オノマトペ狂詩曲

オノマトペって、フェースofワンダーの仲間たちにとっては、

かなり有効な共通言語なのだ。

これをうまく使えれば、日本語なんかなくても結構心を通い合わせることができる。

オノマトペって何かって?

辞書を引くと『オノマトペ(仏語:onomatopee)とは、

物が発する音や声をまねて字句で描写した語句(擬音語)や状態、

心情など、音のしないものを音によって表す言葉(擬態語)を

包括的に刺した言葉』となにやら小難しい説明で書かれている。

でも簡単にいえば、蕎麦をツルツル、鼻水たらり、

耳がジンジン、波がちゃぶちゃぶ・・・これがオノマトペ。

宮沢賢治は、オノマトペの達人だった。

「キンキン光る西斑尼(すぱにあ)製の空」(詩・習作)とか

「間もなく水はサラサラ鳴り」(やまなし)なんてすごい。

でも、フェースの仲間たちも負けてはいない。

Iさん、夜の作業所に駆け込んできて、私を見つけるなり「テハ、テハ?」、

顔を間近に近づけてきて訴える。

何があったのかわからない。私は仕方なく「え?」と答える。

でもIさん、それでは納得しない。

さらに顔をくっつくように近づけ、「テハ、テハ、テハ!」と迫ってくる。

実はIさんの「テハ?」は「○○をしては?」の意味で、

彼が期待する答えは「いけませーん!」なのだ。

きっと、Iさんはフェースに絵を描きに来る途中で、コンビニにでも寄り、

何かトラブルを起こし、叱られたのだ。

それを私に伝えたくて「テハ、テハ」と訴えているのだ。

私はしかめっ面をして「ぶるるる、ぶるるる」、両手で×印をつくる。

すると彼は納得したように表情を和らげ、離れていく。

Iさんだけでない。

Sさんの「ツルツル」は、水の流れる音またはトイレ。

「くおーん、くおーん」はMさんの悲しんでいる気持ち、

「ハッシハッシ」は急ぎの合図、

胸を叩いて「うっうっうっ」はいいぞとか、どうだいといったドヤ顔状態。

彼らのオノマトペは技巧的ではない。

心の状態と直結していて訴える力も強い。

その分、私のオノマトペ力も鍛えられる。

そんなわけで、時には足を踏み鳴らす音や叫び声に混じって、

「ワリーワリー」「ウ、ウウウ、ウ、ウウウ」「モウ、モウ」「アベサ、アベベ」

何やらわけのわからない狂詩曲のようなオノマトペが

夜の作業所を吹き荒れたりするのである。

「オノマトペって、さいこう!」

△ページトップへ戻る

2012/08/17

ノイジーな魅力

仲間たちの絵の魅力の一つに、不思議な生き生き感とでもいうものがある。

決して心地よいとはいえないのだけれど、

じっと見てると心の奥の何かがかきたてられる。

それは制御不能なリズム感だったり、疾走感だったり、

爆発寸前のイライラ感だったり・・・。

これって何だろうね?

激しい手の動きで描かれた疾走感のあふれる絵をよーく見てみよう。

斜め上方に弧を描いていた30本ほどの線が突然途切れ、横に向かって走り始める。

それも、やはり渦巻線に飲み込まれ消えてしまう。

無秩序に、いくつもの感情が現れ、消え、圧倒的な流れとスピード感を生み出している。

色彩の濁流におぼれそうな感覚に襲われる。

紙の表面には、切り傷やニキビをつぶしたような穴の痕跡が広がっている。

力を入れすぎて紙が破れたり、色鉛筆の芯が折れたりして、疾走中の手の動きは中断、

そこから、また別の線が生まれたんだろうねと想像してにんまり。

とてもノイジー(noisy)なのだ。

本当にかなわないね。

これって、きれいさとか緻密さとか技術力とは決定的に違う魅力なのだと思う。

日常生活では、ノイジーなものは秩序やルール、

効率化を妨げるものとして排除されるけれど、生きてること、

表現することにおいてはなくてはならない根源的なものの一つじゃないだろうか?

仲間たちの絵を描く行動にも、それは現れている。

こんな風に終わらないだろうというところで、唐突にズバッと絵を終わらせてしまったり、

線や色がステキな歌を奏で始めたと思ったら、

いつの間にか濁った濁流のような色に塗りつぶされていたり・・・

彼らの表現に伴走していくのも大変だ。

それでも、私はそんな彼らの姿勢に敬意を払ってしまうのだ。

△ページトップへ戻る

2012/08/14

セミは空に還る

夏のいただきを探して、セミがしきりに鳴いている。

声を聴いていると、姿は見えないけれど、

いくつかの種類のセミが鳴き交わしながら、

それぞれの声音で夏の器のようなものを編んでいるような気になる。

なぜセミの声にそんな器を見るようになったのか、わけがある。

ずいぶん昔の話になるが、

Gさんという、家の農業の手伝いをやっていた60年配の先輩が、

森に入ってカゴ一杯にセミの抜け殻を拾ってきた。

それをどうするのかと思ってみていると、地面に広げ、慎重に足を折り取り、

空箱に胴と足を分別して入れていく。

「どうして、そんなことやってんの?」聞くと

「作業所でやってた。こんなふうにずっと分けてたんだ」と言う。

Gさんは体が動かなくなるまで、近くの作業所で

プラスチックのバリ取りなんかの仕事をやっていたのを思い出した。

「セミは鳴くのが仕事、オラは分けるのが仕事だよ」

そんなことを言って朝から昼過ぎまで森を出入りしながら、

セミ殻の分別の仕事?をやっていた。

そんな8月のある日、突然「もうお終いだ」と言って、

夏の間やっていた仕事をやらなくなった。

「どうして?」と聞くと「夏のカゴがやぶれた」という。

えっ? とまたまた驚き。

「夏のカゴって何?」と聞くと

「セミが森ン中で編んでるだよ。いっぱい出てきて編んでるんだよ」

そんなことも知らないのかという顔で答える。

Gさんはそれからしばらくして亡くなったのだが、

毎夏、Gさんの残してくれた夏のカゴが見たくて森に入った。

やがて、セミの声は夏の盛りを超えると勢いを失うことに気付いた。

それが「夏のカゴがやぶれた」ということなんだと思った。

森の木陰で、じっとセミの鳴き声を聞いていると、

光を吸った声が透明な器のようになって、私を包み始める。

それは、何年も地中にいて、

黄昏時に白く輝きながら羽化するセミのような生命の柔らかさだ。

Gさんもセミだったのかもしれないと夏空を見上げて思う。

△ページトップへ戻る