このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2013/02/26

Vol.65 小さな暦(こよみ)

何年も、

仲間の待っている幾つかの場所に行って、

絵を描いていると、フェースの時間が

どこにもない特別な暦のように思えるときがある。

モンゴルの遊牧民は

羊の草を求め、夏と冬の二つの暦を使って、

行き来して生きているのだろう。

その暦を決めるのは、日の長さだったり、

空を渡る雲や風だったりするのだろう。

実は、私もそんな暦を持っている。

それはフェースに通う途中の風景だったり、

仲間たちの絵に現れる季節ごとの微妙な変化だったりする。

きょうは、駅に向かう林の中で、溶け残った雪を見た。

枯れ草色の空き地の小さな一画だけに草が生え、

雪は、寒さから守るように草を覆っていた。

近づくと、陽が当たり、鮮やかな緑と白が輝いた。

ああ、もう春が来ているんだと嬉しくなった。

電車に30分ほど乗り、アート会場の蔵まえギャラリーに着くと、

今度は漂流する人形たちに会った。

古布に包まれた何体もの古人形が、

上がり框の畳の上に並べられ、暗い天井を見ていた。

これには例年、ぎょっとする。

奥の和室では、人が集まり雛人形を飾っていた。

そこには華やかな春があり、

飾られることのない框の人形たちはくすんでいた。

これも例年、想うことだけれど、

まぶたを開けたまま、

古人形たちはどんな時間を見ているのだろう?

こんな風に日常の光景をめくりながら、

私の暦は流れている。

*蔵まえギャラリーのひな人形展示は、2月22日~3月3日まで。

△ページトップへ戻る

2013/02/22

Vol.64 大地の音

前回、「みんなでアートする」の中で、

絵の具を自由に塗りたくる活動の様子を

音楽に例えると「アフリカンミュージックかな?」と書いたが、

もしかしたらオーストラリアの先住民

アボリジニの音楽かもしれない(笑)。

あの原稿の後で、たまたま見たNHKの

「旅のチカラ“記憶の音”が響く大地へGOMA」を見て、

アボリジニの木管楽器ディジュリドウの音が耳に残ったからだ。

番組の内容を紹介する余裕はないが、

事故で記憶を失ったディジュリドウ奏者のGOMAが、

若い頃、出会った音を求めてオーストラリアの大地を旅する物語。

世界最古の木管楽器といわれるディジュリドウは、

乾いた大地に生息するユーカリの木の芯をアリたちが食べ、

空洞になった幹を利用して作るのだという。

作られ方からして、大地が深く関わっている楽器なのだ。

地べたに座り、ディジュリドウを吹くGOMAや

アボリジニの人たちの音は、テレビ画面からではなく、

地球の核を伝わり、足もとから聞こえてくるような気がした。

呼気の強弱でリズムを刻む、その音は、

なぜかフェースの仲間の線描や穴あけ絵画を思わせた。

そして、忘れていたものも思い出した。

もう何年も前に、アボリジニの画家エミリー・ウングワレーの

ペンキで描かれた大地の白い線を見たときも

同じようにフェースの仲間を想ったのだ。

それから、初冬の大地を長い間歩いて

やっと辿り着いたアボリジニの村で

水玉(ドット)模様の絵を手にした時もそうだった。

もしかしたら、

文字の文化を持たないアボリジニの表現は、

地球の根っこのように仲間たちとつながっているのかもしれない。

フェースの仲間たちが作品に向かい合っている時、

地球の裏側では、アボリジニの人たちが、

ディジュリドウを吹いているのかもしれない。

そんなことを想うと、豊かな気持ちになる。

△ページトップへ戻る

2013/02/19

Vol.63 みんなでアートする

よこはちさんが編集の仕事をしているRecrewという月刊誌で

「ワークショップで絆を作る」という特集をやることになり、

フェースofワンダーにも取材の依頼があった。

2月10日に「般若心経の背景画を描く」というワークショップをやった。

活動は、これまで描きためた下絵を4m×6m大に組み合わせ、

地模様をみんなで描くこと。

ワークショップをやったのは、橋本のグループ。

普段は一人ひとりが自分の描き方で絵を描いていて、

共同作業は初めて。

机を壁に寄せて、大きな床面に絵を広げる。

いつもとは全く違った環境にしたらどうなるかなあ?と

心配もしたけれど、仲間たちはみんな落ち着いている。

お母さんやお父さんも何が始まるのかなあと興味津々。

今年の岡本太郎現代美術賞の入選作家、鷲尾圭介さんの

作品も持ち込んで、仲間たちの下絵と組み合わせる。

「ここに心経のアート文字を置くんだけれど、目立たないよねえ」

と問いかけると、

「みんなの色や線はとても強いから、文字が負けちゃうかも」とか

「下絵の色をもっと暗くしたらいいんじゃない?」

「字が目立つような色を作って、それに文字を貼って下絵に配置したら?」

いろいろ前向きなアイデアが出る。

で結局、広げた下絵の上にブルーシートを張り、

大きな紙に暗い色を塗ることになった。

何色もの絵の具を紙の上にたらし、

刷毛やローラで自由に伸ばしていく。

大人や子どもが、紙のまわりに集まって

色を塗りたくっていく様子は、

乾いた大地の水飲み場に集まった動物たちのように見える。

エネルギッシュで、自然で、

生命が動いているみたいなのだ。

紙の上にはイキイキした色の泉が生まれ、

すぐに混ぜ合わされ、別の色に変わっていく。

誰かが、素手で色を延ばし始めると、

いくつもの手が伸びて、ぐにゅぐにゅ。

極彩色のプールで感触を楽しんでいるように

蠢き始める。

何だろう?この自由感。

気が付くと、

手が汚れるのを嫌う仲間も絵の具のぬるぬる感を楽しんでいる。

みんなで色を塗るって、野生のダンスみたいだよなあって思う。

なにか音楽でもかければよかったかな。

やっぱり、アフリカンミュージック?

△ページトップへ戻る

2013/02/15

Vol.62 春よ、来い

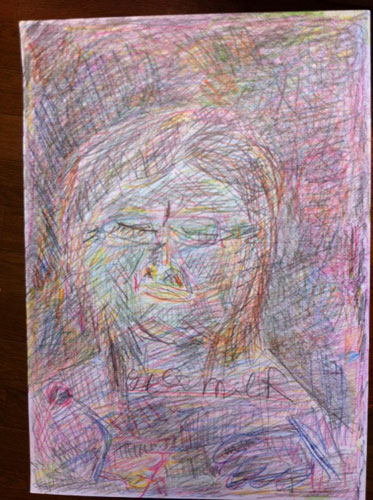

年が明けて、統合失調症を患うHさんの家で

絵を描く時間を持つようになった。

Hさんは家族3人で、夜のフェースに絵を描きに来ていたのだが、

寒くなり、車いすを利用している連れ合いの

Yさんの外出が難しくなったからだ。

Hさんは若い頃、アメリカのアートスクールで学んでいる時に発症。

日本に帰ってきてから、同じ病いのYさんと結婚、1児の父親となった。

子どものN君は、知的障がいがある元気な小学生。

いつも家族で3人3様の個性のあふれる絵を描いてきた。

表現することが、生活の中心で、

「私たちは、どうしても、絵を描きたいんです。来てください!」と、

Yさんからの乞うような電話が続き、家にうかがうことにした。

その日は、大雪の降った翌々日で、2Kのアパートは、雪に覆われていた。

台所の小さな食卓に向かい合って絵を描いた。

Hさんは、昨年末から取り組んでいる自画像を描き、

Yさんは、そんなHさんの肖像画を描いた。

紙にうつむき、静かに色鉛筆を走らせる

姿が祈る家族のように見えた。

そこには、二人のゴッホがいるようだった。

私は、描くことと生きることが重なった姿を

見ているような厳粛な気持ちになった。

前回、来たときは学校を休んだN君がはしゃぎ、

突然、「ナスの生姜焼きをする」といって、

フライパンで野菜をいためはじめ、

焦げる油としょうがの匂いに、目から涙が出そうになったが、

この日は、黒い雪に埋もれたアパート裏の

小さな草が目に焼きついた。

ゴッホはサン・レミの病院の庭の雷に打たれた木を、

「誇り高き敗北者」と呼んだが、

この小さな草は敗北者ではない。

私は草の花が咲く春までは、Hさんの家に通おうと思った。

△ページトップへ戻る

2013/02/12

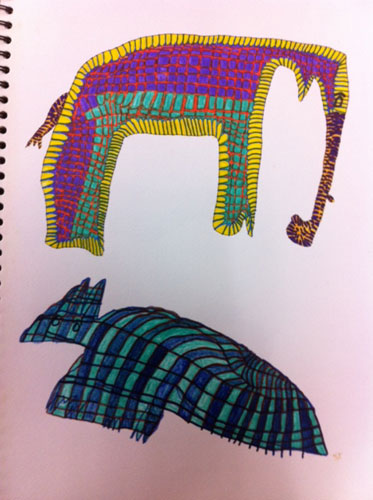

Vol.61 夜の不思議な動物たち

深夜、

網目模様のゆらぎのような抽象画を描きつづけている

Gさんの昔の絵を取り出して眺めていると、

パッチワークのような象のデザインや

アジアの町並みのような色彩、

ゆっくりしたタッチに、

静かな酔いのようなものが私の中に満ちてきた。

外は満月の光が森の上に降り注ぎ、

これが2月の真冬の夜とは思えない暖かさだ。

窓辺に立ち、じっと森の暗がりを見ていると、

確かに、

カラシ色に縁どられた象が歩いている。

ピンクの格子に編まれたカラダには、

深夜の空と静かな相模湾の海が広がっている。

山に入る道を横切っているのは、

青と藍の縦じま犀(サイ)か?

眼下の海から斜面を登ってきた水母(クラゲ)か?

家を囲んだ木肌を、目の大きな虫たちが、

規則正しく列をなして、移動している。

庭先に転がした常滑のツボは、

三本足で器用に歩き、

母の遺品のおりん(鈴)が糸のような音を立てている。

おお、確かに、これは既視のRさんの世界。

夜の町田の作業所で生まれた動物たちが、

200kmほど離れた伊豆のあばら家に出没しているのだ。

真冬の夜は

不思議な動物時間になだれ込み、

だれにも理解されない

自由感や至福感がわたしを包んでいる。

そんな時、

いうべきことはなにもない。

△ページトップへ戻る