このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2013/03/15

Vol.70 あきらめないで・・・

「春よ来い」で紹介したHさんご夫婦、

寒い冬を超えて、台所の小さなテーブルで描きつづけている。

先日は何枚もの絵を私に見せてくれた。

「これ、どうですか?」Hさんは短い言葉を発し、

後は黙っている。

夕暮れを思わせる朱と赤の重なりの上に

カンジンスキー風の不思議な記号が漂い、

切り離された目や鼻が無表情に浮かんでいる。

もう一枚の絵は、

ペインティングナイフで白と黄色のアクリル絵の具を

粗いタッチで伸ばした白昼の風のような時間に、

不安定な形でモザイク状のピラミッドが浮かんでいる。

その先端の逆さにした青い壺・・・。

さらにもう一枚、

青を含んだ透明なピンクの流れに無造作に構築された、

黒と白の垂直と水平の線群。

蛍光ピンクで描かれた短かい線が一瞬の感情を捉えている。

こうした作品を前に、

私に何が言えるのだろうか?

私は言葉を探すが、

沈黙するHさんに伝えるべき言葉は浮かんでこない。

「私は好きですよ。Hさんの作品・・・」

Hさんは描きつづけることに、描きつづける生活に、

いつも不安と悩みを抱えている。

深夜、家族が眠った時間に、

近所の終夜カフェに行き、明け方までペンを走らせている。

小さなスケッチブックに描かれた、

コーヒーカップや紙ナプキンスタンド、

卓上の観葉植物・・・

それらを見ていると、

Hさんのまなざしやため息

首をうなだれた肩先が浮かんでくる。

<ドウカ、諦メナイデ・・・>

<ガンバッテ、描キ続ケテ・・・>

そう思わずにはいられない。

△ページトップへ戻る

2013/03/12

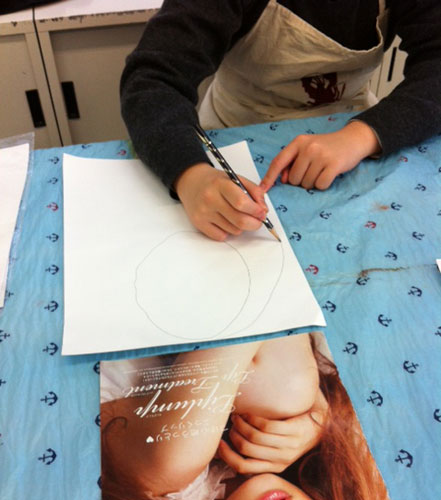

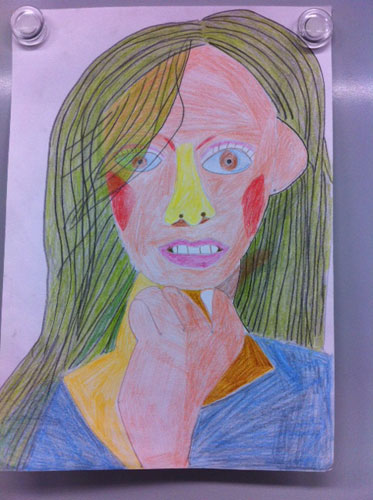

Vol.69 指で描く肖像

「じゃあ、ここからスタートするよ」

私はグラビア写真のモデルさんの頭頂部に指を置く。

それをじっと見つめるIさん。

「いい?いくよ。」

わたしは指をゆっくりモデルさんの顔の左側のラインにそって、

あごの先にまで降ろしていく。

「わかった?」

「わかんない」

「じゃあ、もう一度やるよ。よおく、見ててね」

もう一度、頭頂部からあごの先まで指を滑らせる。

そして、Iさんの手を取って、鉛筆を画用紙の上に立てる。

「じゃあ、ここから一緒に進んでいくよ」

私はゆっくりもう一度、グラビアの顔に沿って指を動かし、

Iさんは私と同じ速度で、画用紙に線を引いていく。

緩やかな曲線。

「今度は反対側ね。やるよ。」

今度はモデルさんの右側の顔のラインに沿って、

指を動かしていく。

Iさんも、同じようにゆっくり線を引いていく。

卵型をした顔のラインが完成する。

「次は、髪だよ。ここからね。ゆっくり、ゆっくりね。」

Iさんの細い線が何本も引かれ、顔は繊細な鳥かごのように見える。

ここまで来ると、あとは言葉だけで、目や鼻を描いていける。

午後の柔らかな陽射しが射しこむ小さな部屋で、

月1回しかないIさんとのアートは、

こんな風に進んでいく。

私の指とIさんのまなざしと鉛筆とが

目に見えない糸のようなものに結ばれていて、

それが連動しながら、肖像画が生まれていく。

出来上がった作品は、透明感と静けさに満たされている。

時々、着彩の時も「わかんない」と手が止まる。

そんな時は、Iさんは目を閉じて、色鉛筆を指さす。

指に当たった色を塗るのだが、不思議と色の外れはない。

もしかしたら、薄目を開けて見ているのかもしれない(笑)。

Iさんが、私の指から離れ、

自分の指で顔のラインを描く日も近いのかもしれない。

△ページトップへ戻る

2013/03/8

Vol.68 カエルの卵を描こう

本欄、Vol.54「出会いの絵本」で紹介した

フェースofワンダーの絵本作りが始まった。

内容は、卵からかえった「小さなみどりのカエル」が、

お母さん、お父さんを探しに旅に出る話。

絵本作家のパトリシアさんが

仲間たちが描いたたくさんのカエルの絵から

インスピレーションを得たストーリーだ。

2月24日、

その話の最初のシーンとなる卵とオタマジャクシの絵を

仲間たちと描いた。

仲間たちが自分でやりたいことを選べるように、

活動を3つに分けた。

1.ローラーでゼリー状のぷよぷよ卵を描く。

2.○型に切った紙をノリで貼って、どんどんつなげていく。

3.卵からかえったオタマジャクシをフリーハンドで描いていく。

「どの活動をやりたい?」と聞いたら、

圧倒的に1.!(ふ、ふ、ふ、予想通り)

その次に3.、

残念ながら2.はやや不人気。

で、2.の活動には仲間たちと一緒に活動に参加したいと

集まったパトリシアさんや特別支援学校の先生たちにも入ってもらった。

いよいよ、活動スタート!

床一面に敷いた紙にローラーでぷよぷよの卵ラインを描いていく。

最初は、短い直線で壁塗りのように塗りつぶしていた仲間も、

「ほらあ、F1サーキットだよ!ぶーん!」「迷路を描こう!ぐるぐる・・・」

背後からいろんな声をかけるとしだいに紙のまわりを動きはじめ

腕の振りも大きくなってきた。

普段は机に向かって、小さな手の動きしかしていないので、

身体全部を使って表現するワークショップは、やはり魅力的だ。

一方では、仲間がお祖母ちゃんと何やら話しながら、

小さな卵を糊付けして、放射状に広がった巨大な卵群を作っている。

もう一方では、棒付きキャンディーやサンショウウオのような

オタマジャクシが生まれている。

部屋のいたるところで、

表現のエネルギーが川のようにあふれだし、

「ああ、これがワークショップだよなあ・・・」

私は、その懐かしいぬくもりに包まれ、

満足なのである(笑)。

で、どんなカエルの卵が生まれたか?

それは絵本を見てのお楽しみ・・・。

△ページトップへ戻る

2013/03/5

Vol.67 ひそかな愉しみ

私は補聴器を使っている。

両耳だ。

本格的?に、耳が聴こえなくなって10年近くが経っているが、

補聴器で、まだ会話の声は聞こえるので、

手話というものを勉強してこなかった。

だから、聴力障がいの世界というものが分からないけれど、

私が聞く音や言葉、声というものは、

耳の聞こえる人のそれとは違ったものだろうなと思うことがある。

私の耳には止むことのない竜のような耳鳴り?が棲んでいて、

体調の悪い時は、それが吹き荒れる。

会話している時、言葉や声が散り散りになり、

判別不能のものになる。

そうなると、昔の鉱石ラジオみたいに

不安定に点滅したり、

深海の水中音のようにくぐもる・・・・

当然、会話はとんちんかんになる。

でも、あきらめないで頑張って聞いていると、

一人ひとりの言葉や声が持っている微妙な色や動きが見えてくる。

それさえつかめば、

正確ではないかもしれないが会話は続けられる。

その微妙な視覚化の信号を感じ取るために、

私は心と体を全開にする。

言葉を耳じゃなくて、カラダ全体で聴くのだ。

(人間レーダーみたいにね)

何のこっちゃ?と思われそうだけれど(笑)、

ふんふん、相槌を打ちながら、

言葉や声が持つ色や形をレゴブロックのように組み合わせ、

会話のオブジェのようなものを作っていくのだ。

それが、耳の聞こえない時の私の会話だ。

残念ながら、耳の聞こえる人には

この感じはわからないだろうが、

ワタシ的には、それが結構面白い。

「話ヲヨク聞キナサイ!」

わがフェースの仲間たちも、

こんな言葉で叱られる?ことがあるが、

案外、彼らは言葉の変換能力を持っていて、

歌のように、

軽く聞き流しているのかもしれない。

カッカと熱くなる言葉を、

ひそかに愉しんでいるのかもしれない。

△ページトップへ戻る

2013/03/1

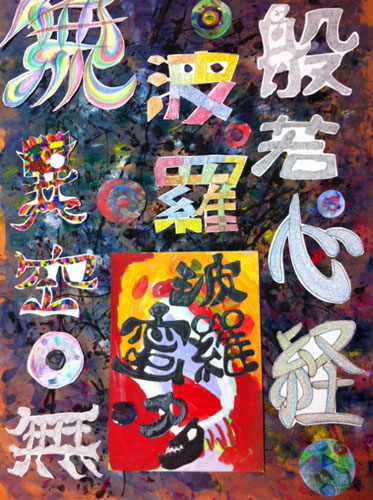

Vol.66 表現のパズル

最近、私は唸ることが多くなった。

私の手には負えない仲間たちの作品が増えてきたからだ。

思わぬ色彩や線描が生まれ、

「ンンー、(すごいなあ!)」と唸り、

そのあとの言葉が見つからない。

それだけではない。

今年のゴールデンウィークに発表する般若心経の壁画や

フェースofワンダー絵本の絵をどうするか・・・

大嫌いなタイムリミットのある難問が

押し寄せてきているからだ。

この二つの難問は

フェースの仲間たちの絵を素材にして作っていく共同作品だから、

最終的には一人ひとりの作品を切ったり、貼ったり

という“できれば避けたい作業”が必要になってくる。

それが苦しいのだ。

どの絵を使うのかとか、どう切り抜くのかとか、

それを誰がやるのだとか・・・

正しい基準や答えなんてないことを考え、唸っている。

仲間たちの絵を何枚も床に散らし、

一日中眺めていると、

一枚一枚の絵のエネルギーが干渉し合って、

特別な磁場が生まれているような気になってくる。

絵のある部分が震えだし、光りだし、

それをうまく取り出し、しかるべき形に組み合わせれば、

何かが生まれるかもしれないと

そんな予兆を感じたりもする。

でも、持続できない。

仲間の絵を裁断する資格が自分にあるのかと

恐れおののく。

面壁九年のダルマ和尚も答えのない答えを求めて、

唸っていたのだろうか?

表現のパズルは、私を求道者の気分にさせる(笑)。

△ページトップへ戻る