このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2013/05/24

Vol.90 緑の季節

この季節、日本で最もエネルギーを発散しているのは何だろう?

アベノミクス?

あれは人為的に操作された人間世界のエネルギー。

もっと奥深く、広範に圧倒的な力や美しさを感じさせるもの。

ボクはそれを八百屋の店先や森の中に見る。

草木花、そして野菜の緑だ。

この季節、緑は無数の緑の色に変身する。

森の中で目を閉じて、そんな緑に浸っていると、

懐かしい風景や音が見えることがある。

アラビア海の柔らかく湿った海の蒸気や印度の市場に並んだ果実、

緑の森に消えていくカンボジアの夕日・・・・

そんなものが思い浮かぶ。

インド洋からヒマラヤを超えて渡ってくる温帯モンスーンの風に

木々の緑もボクも同じ夢を見ているのかもしれない。

緑を見ていると、

緑は生命を伝える力を持っている色なのかもしれないと思ったりする。

野菜畑の小さな緑の実を見ていると、

地中の根が水を吸いあげ、

茎を登り、緑の球体を育てていく川のようなものが見える。

重力に抗し、空に向かって流れていく立ち上がった川。

木々がそんなふうに見えたりする。

この季節、仲間たちも緑に染まる。

ボクは仲間たちに呼びかける。

「野菜を描いてみよう」

机の上に野菜の写真やミニチュアを置いて、絵筆を持った仲間たちの手が動く。

紙の上に仲間たちの野菜が次々と生まれる。

仲間たちの手は蔓や茎のように、そんな野菜を結びつけ、

フェースの部屋は、もう一つの野菜畑のようになる。

そんな野菜畑の中にいると、

なぜ五月が最も美しい季節と言われるのかわかるような気がする。

△ページトップへ戻る

2013/05/21

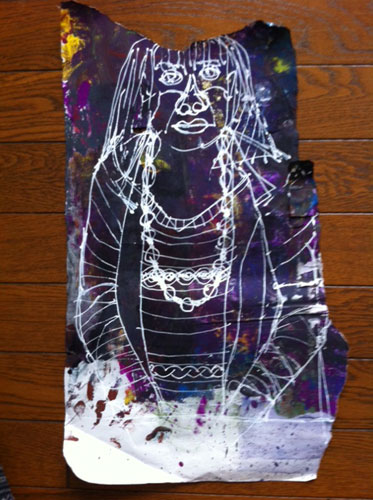

Vol.89 視線の画家

いいことか悪いことかわからないけれど、

今回の作品展で、としきさんはすっかり「カエルの画家」としての

イメージが定着してしまった。

ギャラリー周辺では、としきさんの名前より、

「あのカエルの画家」と言う方が通りがいいほどだ(笑)。

流れるようなカエルの様々なフォルムに、

浮世絵の線みたいだとか、鳥獣戯画の世界だとか、

いろいろ嬉しい感想を聞くことができた。

確かに、画面の一方に偏り、やや不自然な姿態や表情を持った

カエルの作品は彼の独特な世界を感じさせるし、魅力的だ。

きっとファンも生まれてくるだろう。

カエルというテーマも彼には分かりやすく、

最近では余裕をもってさらさらと描いていく。

線はますます流麗になっていく。

でもボクは、彼の線はもう少し生な感情を持っていてほしいと思うのだ。

余裕をもって描かれた線よりも、いらいらした感情的な線に

彼の生命というか魂のようなものを感じるからだ。

で、今回はギャラリーの中で何人かのお客さん相手に似顔絵を描いてもらった。

暗い土蔵のなかで小さな机に向かい合い、般若心経の下地の紙に描いてもらったのだ。

いつもとは違う場所、いつもとは違うボロボロの紙・・・

そんな状況で、彼はどんな線を描くのか、興味津々、見守った。

ところが、彼は初対面のモデルさんの前で足を組み、

じっと見つめておもむろに腰の辺りから上方に向かって、

迷いなく人物のフォルムを描いていく。

手はためらいもなく上下し、

なんだか巨匠のような雰囲気さえ漂わせている。

「はい、できた」

差し出された人物画は、身体から描いていくので

頭が小さくなったり、切れたりしているとしきさん特有のフォルム。

描かれた線は、カエルと同じ線だ。

で、ボクはひそかに思った。

としきさんにとっては、人物もカエルも同じなのかもしれない。

描くテーマに意味はなく、

目に見えるもの、ただそれだけを追っているのかもしれない。

確かに彼の絵には、自動車やおもちゃといった彼の気持ちや

想像力を思わせるものは存在しない。

目の前にあるものの形が彼の線で縁どられているだけだ。

いざ描くとなったら、余分な想いは排除され、

目に見えるものだけが彼の手を動かしているのかもしれない。

彼は、想像力の画家ではなく、視線の画家なのだ。

そんな風に思ったら、

困ったことに、彼がますます巨匠に見えてきた(笑)。

△ページトップへ戻る

2013/05/17

Vol.88 海辺にて

人生を長く生きていると、

ちょっとしたすご技が身についたりする。

いつもはゆるゆる、半分眠ったように生きているんだけれど、

何か、おっ!これは・・・という時には、反射的にシャキ!とする。

たぶん、これは老年にならなければ取得できない

人生の極意のようなものかもしれない。

ほら、よくあるでしょう?

日常生活の時間がとつぜん壊れ、

ありえないものが姿をちらっと見せる。

そして、とんでもないものを見てしまったのかも、

ああ、もっとしっかり見とくんだった!と後でほぞを噛む。

年を取ると、もう残り時間は少ないから、

そんな後悔はしたくない。

だから、ゆるゆる、シャキ!の鍛錬をして生きている。

この前はすごいものを見た。

一生に一回というやつね。

何って?・・・ききたい?

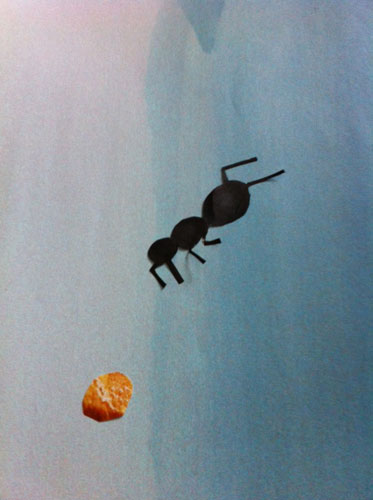

大きな声じゃ言えないけれど、・・・アリのダイブ。

ほら、辻堂海岸を切るようにして、

生活用水が流れている小さな川があるでしょう?

その河口のコンクリートの突堤に座って

いつものようにウツラウツラ、舟をこいでいたんだけれど、

何かお尻のあたりがもぞもぞするので目を覚ますと、

いつもの猫が、食い残しのパンに手をのばしている。

パンは猫の食い物じゃないからどうするんだろうと、

片目を開けて見ていると、パシッとパンの塊をネコパンチ!

パンはコロコロと突堤の先端まで転がっていった。

で、猫は、それを追って先端まで行くと、じっと地べたを見ている。

妙だなと思って、猫のところまで行くと、アリの行列。

パンを運んでいる。

それをじっと見てた猫、何を思ったか、また突然ネコパンチ。

パンは突堤から海に落ちていった。

その時だよ。

なんと、一匹のアリ、パンを追ってそのまま海へダイブ!

おお、シャキ!目を見開いて、しっかり目に刻んだよ。

アリが必死になって足で空を切っているのが目に浮かぶね。

こんなことってあるのかねえ、

思わず猫の方を見ると、奴もうれしそうににんまり笑ってた。

△ページトップへ戻る

2013/05/14

Vol.87 心に巣くうモノ

般若心経展が終わって、一週間がたった。

長い間、心にかかっていた作品展だったので、

少々、虚脱状態で、この二、三日ごろごろ過ごしている。

10時間近く眠ったり、ためていたDVDを見続けたり、

強い向かい風に逆らいながら、海まで2時間近く自転車で走ったり・・・

身体や心をあれこれマッサージしてみるのだが、

こりはうまく溶けてはくれない。

ずるずる何かを引きずっている。

それが何なのか、少しずつ姿が見えてきた。

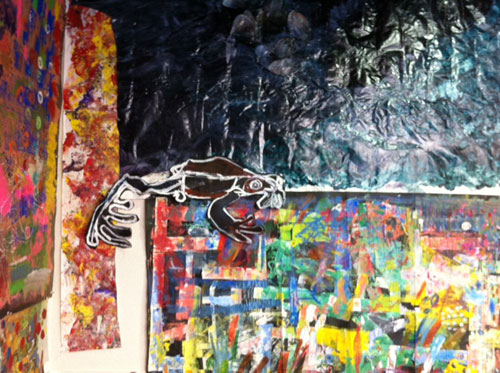

それは、例えばカエルなのである。

ゆっくり虫たちのところに近づいていく、その息遣い。

その動き、その表情なのである。

今回の展示では至る所にカエルを配した。

例えば、般若心経の下地の絵には、天空に向かって伸びるカエルの卵、

和室の鴨居には、鳥獣戯画を思わせる達筆な線描きのカエル、

土蔵の薄暗い片隅にもはがきサイズのカエル・・・

それは関東大震災後にできた古い米屋の建物に居ついた生き物のように

自然な存在感を醸し出していた。

それに誘われるように土間に突然、出現した羽虫のような絵にも引きずられている。

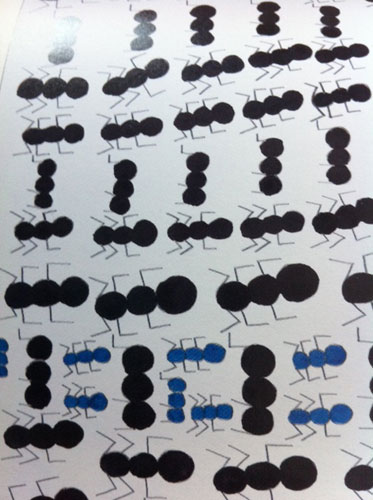

それは初日、コーキさんが何時間もかけて壁に貼っていったものだ。

名づけることができない不思議なモノたちが一斉に宙に舞いあがっている。

それらの動きは予知しなかったものだ。

それらが奇妙な動きをしながら、私の中にも巣くったのかもしれない。

それをどうしたらいいものか?

それさえも、思い浮かばない。

しかたなく、文庫本を片手に海辺に出て寝転がる。

風がめくった頁を読んでみる。

「そのまっくらな巨きなものを/おれはどうにも動かせない/

結局おれではだめなのかなあ・・・・」

どうして、こんな言葉が書かれているのか?

沖の雲が押し寄せる空の上で、誰かに見られているような気分になる。

△ページトップへ戻る

2013/05/10

Vol.86 一本の線が生きのびるということ

フェースの仲間たちは、

一人ひとりかけがえのない表現力を持っている。

そこから生まれる線や色彩は多様だ。

作品には至らない表現も多い。

仲間たちが生み出す多くの線や色彩は、

フェースで過ごす時間と共に過去に流れていく。

しかし、そんな消えていく線を世界で一人でもいい、

誰かが受け止めることができれば、

その線は生きのびることができるかもしれない。

そんなことをずっと思ってきた。

今回の作品展で心に残る出来事があった。

もう何年もあっていないTさんが会場に顔を見せてくれた。

Tさんは、土蔵の隅に飾られているM君の「海辺のダンス」に目を止めてくれた。

「これはすごいねえ、風がうねってる。」

「意図して描いたのかなあ?すごいよ」

Tさんは今は退職されているが、

私が学生や教員だった時、何度も手に取った本を世に送り出してきた名編集者だ。

私は、Mさんがなぐり描きのような線だけを描く人で、

言葉をしゃべらないので、どんな気持ちで描いているのかわからないこと、

この絵も何かを描くといった意図があったわけではなく、

偶然に生まれたものであること、

同じような線描きの紙を見ているうちに、とつぜんこの絵が海辺に見えてきたこと。

タイトルは私がつけたことなどを話した。

Tさんは、黙って聞いていて、それから

「君もやっぱり編集者なんだよなあ」と言った。

「何枚もの絵を見てて、突然この絵に呼び止められたんだろう?」

「それで、こういう風に切り取り、こういうタイトルをつけると、作者の線が生きると思ったんだろう。それはね、編集者の仕事なんだよ。」

「土間にある般若心経だって、あれだけのいろいろな絵を組み合わせて、フェースの般若心経という世界を作りだす。あれも編集のチカラなんだよ」

Tさんは、昔の自分の仕事を思い出すように、

表現を行為として終わらせず、作品として

引き上げていくための編集の大切さを語ってくれた。

Tさんの言葉は私に届いた。

たった一本の線、

一滴の色彩だが、

それが生きのびていくかどうかは、

彼らとともに生きていこうと決心した私に問われていることなのだ。

板の間に様々な仲間の絵を並べると、

線や色彩が私に問うのだ。

「あなたはワタシを求めているのか?

どのようにワタシとともにあろうとしているのか?」

Tさん、

この問いを背負って生きていくことは、なかなかに大変な事です。

△ページトップへ戻る