このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2013/06/011

Vol.95 自分の色、線を作る

フェースでは仲間たちと一緒に、

お母さんやお父さんも活動することが多くなってきた。

表現現場を見ているだけでも、家庭とは違った仲間たちを発見することができるので、別に一緒に描かなくてもいいのだが、仲間たちの隣に座り、絵の具のチューブを絞ったり、筆を取ったり、何だかもぞもぞしている(笑)。

表現のエネルギーに巻き込まれ始めているのだ。

ボクはそれを見てほくそ笑む。

言葉は悪いけれど、長年の子育ての時間のなかで、お母さんやお父さんと仲間たちは「管理する人」と「その指示に従う人」という関係にほぼ固定されている。

(本当は、お母さんやお父さんの気持ちに関係なく、社会がそのような関係を強いているのだが。)

フェースの現場では、そのような関係から解放され、互いにひとりの個人として、表現に向かう時間を過ごしてほしいと願っている。

その経験を通して、仲間たちの思わぬ側面や表現力を実感として感じ、新たな関係が生まれてほしいと願っている。

だから、ボクは、お母さんやお父さん、見学者にも、仲間たちと一緒に表現活動に参加することを勧めている。

例えば、仲間たちが型紙を使ったり、フリーハンドで野菜を描く時は、お母さんたちに野菜を盛るお皿やカゴを描いてほしいとお願いしたりする。

すると、多くのお母さんたちは、「エー!」としり込みし、それから、「仕方ないなあ」と諦め、必死の形相?でお皿を描きはじめる。

その時、「うまいとか下手は関係ないですよ。筆でも指でも何でもいいから、自分の色、線で描いてくださいねえ」という。

お母さんたちの生活の中に、自分の色、自分の線を作るという時間や経験は全くないから戸惑う。

そこで、「仲間たちは自分の色、線で描いているから、仲間たちの描き方を見て、描いてくださいねえ」という。

すると、お母さんたちの仲間を見る目が少し変わる。部屋の中の表現のエネルギー値も少し上がる。

描き終わった野菜を切り取り、お母さんの描いた皿に貼っていく。

すると、対等な二人の人間が描いた野菜がいきいきと輝いている。

フェースならではの時間が生み出した作品だ。

「いいですねえ!今度はエビとか魚を描きましょうか?」

そういうと、一人のお母さん、「エビなんて、ウチの子にはまだ無理よお。ワタシでも描けないもの。」といった。

で、ボクはすかさず言ってしまった。

「あれえ?お母さん、仲間よりも上手だと思ってるんですかあ?ボクなんか、いつも仲間に教えられてばっかりですよ。」

「ああ、そうですよねえ。あはははは」

そんな会話で盛り上がる。

△ページトップへ戻る

2013/06/07

Vol.94 ぽつんと立っていると

雨の合間に海に出る。

ほんの一時間。

雨雲が空を走り、わずかに陽射しが海を照らしていたりする。

辻堂海岸は、サーフィンのメッカなので一年中、アザラシのようにサーファーが海面に浮かんでいるのだけれど、こんな天気の日は荒れた海と空だけが広がっている。

そこにぽつんと立っていると、

自分が大きな余白の中に突き立てられた棒杭のように思うことがある。

空にも海にも溶け込めず、潮風に吹かれている。

棒杭は小さな頭で、しきりとなぜ自分がこんな風に突き立っているのだろうと考えるのだが、もちろん答えは見えてこない。

腐食し始めた体や節の抜け落ちた穴にはフナ虫なんかが巣くって、むず痒い。

動けないので、感覚ばかりが鋭敏になり、ひりひりした神経質な一本の線のようになって、余白の中に取り残されている。

江の島から茅ヶ崎に続く長い海岸線に人影はなく、打ち上げられた流木が暗い影になってうずくまっている。

ああ、

俺は一本の線なのだ、

描きなぐられ、放置された一本の線なのだ・・・

そう思うと、

頭の中にフェースの仲間たちが描きつづけている線たちが現われ、行進を始めた。

様々な肢体の線たちは、独特な動きをしながら、波打ち際を進んでいく。

自分も、その行進に続こうと力を入れるのだが、突き立った棒杭のカラダはビクともしない。

雨が再び降りはじめ、見えていた海岸線も遠くに退いていく。

細かな霧雨にカラダもじっとり濡れ、声も出ない口をパクパクあけていると、棒杭の人生なんてこんなものだなとしみじみした思いに囚われる。

すっかり暗くなった向こうから、行進を続ける線たちを追うように、こうべを垂れた黒い犬が現われ、消えていった。

△ページトップへ戻る

2013/06/04

Vol.93 火は木の中に閉じ込められている

雨に閉じ込められた一日、

本箱の隅から小さな本を取り出して読み始めた。

小さな本、

それは南米の消滅した民族グアラニ族の神話を記録した「大いなる語り」という本だ。

そこに、火に関する不思議な話が書かれていた。

『元来、火の持ち主はハゲタカなのだが、グアラニ族の先祖が火を自由に使えるようにするために、ヒキガエルと神々が手を組み、ハゲタカから火を盗み、消し炭をある特定の木の内部に隠す。それ以降、人間は木をこすり合わせるだけで火を起こせるようになった。

グアラニ族にとっては、摩擦が火を起こすのではなく、摩擦は単に木から火を取り出す方法でしかない。火は木の内部に、すでに閉じ込められているのだから・・・。』

そんな話。

ボクは、木の中にある火のイメージに感銘を受けた。

ボクらは、火は摩擦熱によって生まれると考えがちだが、すでに火は木の中に在り、取り出されるのを待っている・・・なんてすごい発想!

その火はどんな火なのだろう?

ヒキガエルが消し炭を隠した木はどんな木なのだろう?

どんな色や形や感触をしていて、どんな役割を担っているのだろう?

ボクはなぜか仲間たちのことを想った。

仲間たちのカラダの中にも、ヒキガエルが隠した火があるのかもしれない。

その火は、ダイヤモンドのように硬く、水のように滑らかで、

マグマのように熱く、北極の氷のように冷たい。

それを取り出す人によって、自在に形あるものになったり、消滅したりする。

仲間たちと絵を描きながら、

ボクは彼らのカラダの中で、ごうごうと燃え盛る火の音を聞くことがある。

カラダの奥深い闇の中から聞こえてくる火の歌を聞くことがある。

そんな時、

もう消えてしまった僕のカラダの中の火もわずかに熱を帯びるような気がする。

西洋文明と宗教を拒否し、密林の中に消えていったグアラニ族と仲間たちが、同じ一つの地平でつながっているような気がする。

ボクが人生に道に迷った時、ボクは彼らを想う。

彼らの火に励まされながら、闇の中の道をたどる。

△ページトップへ戻る

2013/05/31

Vol.92 いろいろな雨

雨の日には雨を描く。

風の日には風を描く。

それは理想だけれど、現実はそううまくはいかない。

ピーカンの日に描く雨は弱弱しい。

強風の日の雨はよこに走る。

一人ぼっちの雨もあれば、

どんどん、じゃかじゃか、みんなで跳ね回る雨もある。

ある日

机を横に並べて長い紙を敷く。

そこにみんなで雨を描く。

いろんな筆やいろんな指でいろんな雨を描く。

ねじ花のようにらせんを描く点々は、春の雨?

黄色やピンクに輝く雨は天気雨?

壁のような四角い雨はなんだろう?

海にふる静かな雨

傘をキノコに変えて走っていく雨

置き去りにされたバケツや空き瓶にリズムを刻む雨音

長い紙に生まれるいろんな雨

今年こそ、仲間たちと描きたいと思う。

みどりの季節、野菜畑にふる雨を。

目を閉じた野菜たちの顔をぬらす雨を。

広げた葉っぱの上を流れる雨を。

緑の果実にしみ込んでいく雨を。

そして、

いつかボクたちは描くだろう。

濡れた葉っぱの下に眠る虫たちの夢を。

ねっこをつたって地中に響く雨の旋律を。

雨の日の野菜畑にひろがる歓喜の歌を。

今年もまた雨の季節が近づいてきた。

△ページトップへ戻る

2013/05/24

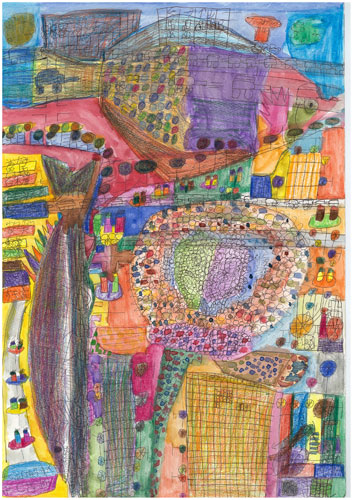

Vol.91 さんまとカレイのとぶ街

井上洋介の「あじのひらき」という絵本がある。

あじのひらきが様々な旅をするシンプルな話だが、

町の上を飛んでいるあじのひらきの光景がどうにも忘れられない。

そんな絵本をほうふつとさせる絵を翔太さんが描いた。

街の中に大きなさんまがまっすぐ逆立つように描かれている。

大きさは町の一画全部よりも大きい。

巨大なさんま。

それがさんま色に青黒く輝き、匂いまでしてくるようだ。

それから、街の上空にカレイが飛んでいる。

これも雲よりも大きく、街全体を覆っている。

街は、路地裏の入り組んだ下町風の町並みではない。

木々と道と公園が風の流れに沿って設計された現代風の街のように見える。

街の真ん中に作られた円形の噴水のようなものはしっぽまであり、

エイなのかもしれない。

いくつものカラフルな色彩で彩られたビルや木々はモダンで斬新。

こんな街に住む人々はどんな生活をしているのだろう?

魚中心に街の規則は作られていて、みんなそれにしたがって生活している。

さんまとカレイは街の大切なシンボルなので、腐らすわけにはいかず、

みんなが毎日冷水をかけているかもしれない。

そんなナンセンスな寓話が浮かんでくる。

じっと見ていると、もしかしたら翔太さんは現代のガウディなのかと思えてきた。

新しい街と生活をデザインしていく天才?(笑)

この絵を描きはじめたときは、ただ図鑑風に魚を描くのかと思った。

しかし、魚を二匹描いた時、突然翔太さんの手が止まり、

おもむろにポケットから携帯を取出し、

写メに撮ったスカイツリーの街並みや近辺のビル群を見はじめた。

やがて、魚のまわりにビルや道や公園を描きはじめた。

もちろん、街の中には、

描きながら頭に浮かんできた翔太さんの言葉がちりばめられている。

(翔太さんは、「つぶやきの画家」なので、多くの彼の作品には、翔太さん言語が描きこまれている)

で、私は思うのだ。

こんな翔太さんの街並みが描かれた本が出来たら面白いんじゃないか、

フェースofワンダー絵本のシリーズの企画に入れてもいいんじゃないかと。

長新太や井上洋介ばりの絵本作家が誕生するかもしれない・・・。(笑)

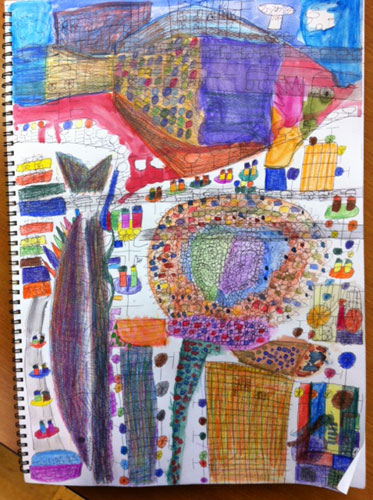

建設中のさんまとカレイの街の様子

△ページトップへ戻る