このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2013/07/02

Vol.100 くすくすの新しい一年

「くすくすミュージアム」が開館して1年が経とうとしている。

愉しみに見ていただいている人も少しずつ増えてきた。

作品を通して、制作者と観る人という関係を超えたネットワークやプロジェクトも生まれはじめている。

更新ごとのネットを通した方々や仲間たち、保護者の方々のストレートな声やくすくす笑いは、私には喜びだった。

それまで、絵を描くことだけに自己完結(自閉?)していたフェースの世界が「くすくす」によって開かれ、フェースが多くの人々とともに生きて活動しているんだという当たり前のことを実感させてくれた。

いつの頃からか、私はフェースという活動を、「仲間たちと生きる(いまの私には老いるかな?)」という時間のなかに見ようとしてきた。だから、地域にフェースが生まれるときは、いつも「一緒にアートをしながら年を取っていく場所にしようよ」とフェースへの想いを語ってきた。

仲間たちの生きる時間と私の生きる時間がアートという場所で出会い、交錯しながら互いの時間を重ねていく、そんなスパンでフェースを考えてきたのだ。

「くすくす」に対しても、想いは同じだ。

「くすくす」という場所で出会った人たちと、何かを語り、何かを重ね、何かを残していきたいのだ。そのような時間の積み重ねがどのような模様の未来を紡ぐのか、現在もわからないが、漠然としたイメージはある。

それは希望だ。

一人ひとりの能力や富といった差異、格差をのりこえ、「ワタシがワタシタチである」ような優しい共有感に包まれて生きること。

そのような想いを積み重ねる時間は、希望を生み出すことができるのではないか、

いま私はそんな想いに支えられている。

1年が経ち、

小さな流れが生まれ始めようとしている。

一人ひとりのペースを大切に、ゆっくりゆっくり小さな川へと変わっていきたい。

それが、「くすくすの新しい1年」への私の願いだ。

△ページトップへ戻る

2013/06/25

Vol.99 低気圧が近づく朝

低気圧が発達するという。

朝からテレビが報じている。

ボクは8年前に出会い、5年前に別れた一人の仲間のことを思い出す。

棒杭のように痩せた身体を折り曲げ、

石のような声を床に吐き出す仲間の姿だ。

薄曇りの朝

雨の匂いが静かに教室に流れ込み、

見えない水が嵩(かさ)を増していく。

誰よりも早く、その静かな水の流入に気づき、

息苦しそうに浅い息を吐き出しはじめる。

その彼の様子にボクは雨雲のひろがる空を見上げた。

ボクにはなす術がない。

ただそんな彼を見守るだけだった。

彼は苦しそうに泣き声をあげる。

頭を抱え、机に何度も打ち付ける。

ボクは黙って彼の肩をなでる。

それ以上にボクに何ができたのだろう?

ボクらには見えない気圧の大波が町を覆う時、

彼は突然、大声を出してジャンプを始める。

身体全体を声がほとばしる管のようにしならせ、

まっすぐ天井に向かってジャンプする。

鞭打つような声が教室に響き渡る。

ボクは黙って、その声を聞く。

やがて、疲れた身体を床に放り出すように横たえる。

それから、ゆっくり、部屋のすみに這っていき、

身体を震わせ、うずくまる。

ボクにはなす術がなかった。

そんな彼とともに、何かが過ぎていくのを持つしかなかった。

きょう、低気圧が発達するという。

ボクから遠く離れた町で、

彼は声をあげて泣くのだろうか?

いまも、ボクは彼の泣き声を聞くことができるのだろうか?

目を閉じ、ボクは彼の姿を思い浮かべる。

△ページトップへ戻る

2013/06/021

Vol.98 草の声、石の声

ボクは耳が遠い。

補聴器を使い始めて、10年近くになる。

年を取り、耳はどんどん聞こえなくなり、補聴器がない時は視線や想像力に頼ることが多くなってきた。

だから、ときどきとんでもないものの声を聞くことがある。

それは多分、耳の遠くない人には聞くことのない声だ。

つい先日もそんな声を聞いた。

海辺の駅に降りて、ボクは山に向かうバスを待っていた。

二時間おきのバスなので、バス停近くの草原に座って少し眠ろうとした。

目を閉じると、海の風がゆるゆる吹いていた。

風に音は感じられなかったが、潮の匂いがいろんな物語を運んでいるのがボクには分かった。

「ふーん、でさあ、どうしたの?」とか「ぷふっ!おっかしいよねえ」

そんな声が風の中にとぎれとぎれに聞こえている。

何が声を出してるんだろう?

そっと目を開けると、目の前にねじ花がカラダを震わせて、歌うように声を出しているのだった。

山の家でも、不思議な声を聞いた。

湯船に身を沈め、暮れていく遠くの海を見ている時だった。

窓辺に置いたラブラドライトという鉱石が突然光りだした。

それから、言葉にはならない声を出して、湯船のまわりの石がカラダを震わせた。

石たちは、何を言っていたのだろう?

ボクと出会ったいろいろな海辺の言葉なのかもしれない。

ボクは自分の耳をどこに置いてきたのだろう?

どこか遠くに置き去りにされたボクの耳は、ボクの声を探しているのだろうか?

耳を失くした人の耳には草の声や石の声がきこえるようになる。

いつの頃からか、ボクは草や石が語る物語を仲間たち伝えたいと思うようになった。

仲間たちは、失くしたボクの耳を見つけてくれるかもしれない。

△ページトップへ戻る

2013/06/018

Vol.97 草虫の図書館

伊豆の家の裏は竹林の斜面になっていて、それが尽きる辺りに小さな我が家がある。

春が過ぎる頃には、竹が越境してきて、古い家の縁の下にまで根をのばす。

半年ほど不在にしていると、竹が押入れの床下を突き破るということもあった。

その程度の苫屋なのであるが、こりて斜面を削り、石垣を組んだ。

それで越境バンブーは激減したが、それでもしたたかな竹たちは確実に家の周りのそこかしこに顔を出すので、この季節は、どんなに忙しくても竹狩りに行かねばならない。

今年も行った。

例年なら裏の斜面には新緑の中に熟した木苺が甘く輝いているのだが、今年は梅雨に入ってしまい、味わうことはできなかった。

その代り、普段は目にすることのないものを見た。

雨に濡れているブナの切り株だ。

石垣を組む時に切り倒された径30cmほどの株で、もうすっかり朽ちていて、幾つもの洞がうがかれている。そのブナの切り株が、林のほの暗さの中で妙に明るく見えたのだ。

どうしてだろうと顔を近づけると、細かく風化した木肌に雨がいく筋もの流れを作って、点滅するように輝いている。

その流れをさらによく見ると、洞の中や木皮に向かって、驚くほどの数の蟻が流れを逆登っているのだ。

「虫たちも雨宿りするのだ」と思って、そっと皮を剥がしてみると、さらに多くの虫たちがびっしり集まって雨宿りしている。洞を覗くと、毛根のような根が絡み合い、揺りかごのように虫の卵らしいものを包み、木株の奥の暗がりに続いている。

ボクは息をのむ。

何年も前に切り倒され、風化した切り株が、こんなに沢山の生を宿している。ここでは死と生は循環し、途切れることのない時間を紡いでいるのだ。

死によって時間が断たれることはないんだ。

そう思うと雨に濡れる切り株が、草や虫たちの時間を記録した不思議な図書館のように思えてきた。

草や虫たちの記憶をさかのぼる無数の記録が刻まれ続けている永遠の図書館。

竹藪と闘い続けるボクの記録も、この図書館に所蔵されているのだろうか?

しきりに強くなってくる雨の中で、笹を刈り取りながらボクは思うのだ。

きっと、竹藪が記録するボクは、どうしようもない自己中心の愚劣な生き物なのだろうなと。

△ページトップへ戻る

2013/06/014

Vol.96 可能性が生まれる場

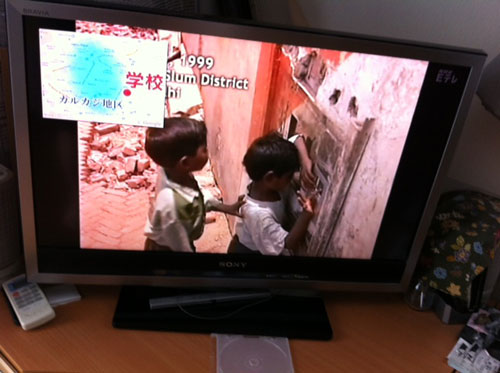

NHKのEテレで「TED」の講演を紹介する番組を見た。

「TED」は、各界?の最も最先端で活動している人たちが自分のやっていることを自分の言葉で自由に語る講演企画で、ボクが見たのはインドの教育工学者スガタ・ミトラさんのパソコンを使ったThe child-driven education(子供たちは自ら学ぶ)という教育の試みだった。

ミトラさんは、インドのスラム街の路上の壁にパソコンを埋め込み、子どもたちが自由に操作できるようにして、子どもたちがどう変わっていくかを調査する。パソコンの操作などは一切教えないで、ただ置いておくだけだ。ネットなんか知らない。

二週間たつと、それまでパソコンに触れたこともない子どもたちが、ネット操作を覚え、グーグルなどの検索をして自分たちの興味あるものを調べ始める。

アジアやアフリカのいろいろな地域で同じような試みをすると、英語ができない国の子どもたちも翻訳機能を見つけて、子どもたち同士で検索に必要な英語を使いこなし、音楽を聞いたり、メールで海外の子どもたちと交信を始めたり、自分たちの世界を広げていくという。

爪先立ちをして、パソコンの画面をのぞきこみながら、ボロボロの服を着た裸足の8歳の男の子が6歳の女の子にネットの使い方を教えている場面は心を打つ。

いま、ミトラさんが広めているのは、SOLE(Self Organizing Learning Environments)という自発的な学習ができる環境、子どもたちが一緒になって大画面でネットを検索できる部屋を作っていくことだ。そこでは、外部からのテコ入れなしでも自発的な学習システムが起こり、それは必ず予期せぬ新しいことにつながっていくという。真の「教育」とは、そういうシステムで、そこに起こる活動こそが「学習」なのではないかと彼はいう。

子ども10億人に対し、従来の先生にとって代わる「励まし役(クラウドおばあちゃん)mediators」が1億人、「SOLE」1000万カ所と1800億ドルと10年あれば、世界はすべてが変わると。

ボクは感動した。

子どもたちを絶対的に信じること。

その無限大の可能性に唯一の希望の道があること。

パソコンに対する評価はいろいろあるが、産業革命以来の教育システム(先生が一人前にいて、生徒が並んで先生を通して知識を習得する型)が、結局、世界の深刻な諸問題(貧富の格差や宗教対立、環境破壊、戦争など)に対して効果的な役割を果たすことができないことは明らかになっている。

そのために自分のできることを一つひとつ積み上げていくこと。

規模や内容は全く違うが、フェースはミトラさんのSOLEと同じように、アート活動を通して自分自身や仲間たちと出会うスペース作りを進めてきた。

それは、学校の教育システムや作業所や企業のアート活動(作業?)、既存のお絵かき教室とも質的に違うものだ。

ボクはなんだか背筋がシャキッとした気がした。

あと何十年か、よぼよぼになり歩けなくなっても、仲間たちに導かれながら絵本作りやフェースを一緒にやっていこうと思った(笑)。

△ページトップへ戻る