このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2014/04/04

Vol.175 ジャズがきこえる

いまやジャズは勉強すれば、それなりにできちゃうというか、それらしくプレーできる理論的な音楽らしい。

詳しくは分からないけれど、ディミニッシュな分解とかコードを弾く時、下と上の音を押さえて真ん中の音を抜かすといったオーソドックスな演奏法を身につければ、もう設計図を引くように簡単にできちゃうらしいのだ。

その人によると、ジャズは極めて数学的なものらしい。

演奏中にとつぜんありえないアドリブが入るのは、もうアドリブではなくて流れをストップさせる妨害行為でしかなく、そんなことをやるのはDo素人なんだそうだ。

ジャズも1世紀を越えて、学問になってきたということだろうか?

それでも、ジャズが魅力的なのは、学問では納まりきらないジャズの魂があるからだ。

時に、その魂は荒ぶる。

たとえ嫌われようと既成の調和を破壊するところまで行ってしまうらしい。

面白いね。

魂が響きあうようなプレーの最中に、突然それを破壊したくなる衝動がプレーヤーを襲う。

そんなシーンを思い浮かべていると、仲間たちの荒ぶる手が重なってくる。

一年に一度くらいのすごい線や色彩が生まれている時、ワタシは仲間に声をかけない。

久しぶりの傑作になるぞとワクワクしながら、ほかの仲間の絵を見てまわり、戻ってみるとあったはずの線や色彩がなくなっていることがある。

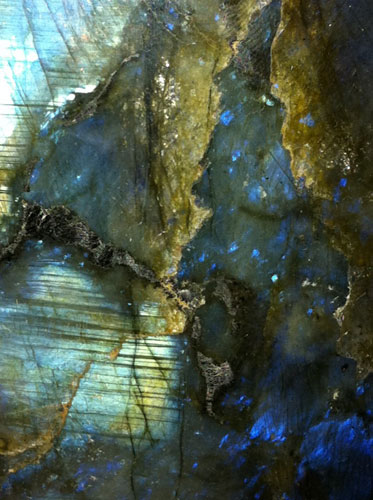

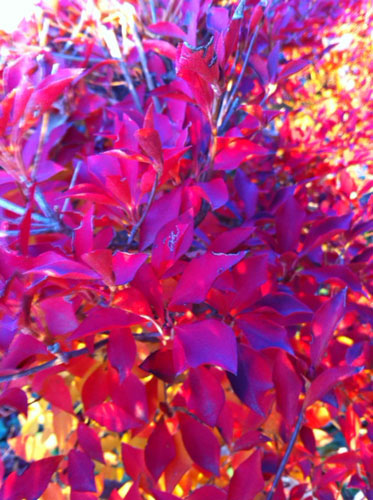

もう二度と作れないような深い赤の塊りが、いつのまにかのっぺりとした黒に塗りつぶされていたりするのだ。

「止めてくれえ!」たまらず声をかけるが、仲間の荒ぶる手にストップはかからない。

痕跡もなく、美しい赤は消えてしまう。

ジャズ魂だね。

美は一瞬のもの。

それを胸に刻めるかどうかは、あなた次第だよ。

ジャズも仲間も、そのことを教えてくれる。

確かに、生きていることは、そんな一瞬一瞬で成り立っている。

△ページトップへ戻る

2014/04/01

Vol.174 希望のありか

本欄のvol.156「一つの希望」で紹介したKさんとの絵本作りは、ゆっくり進んでいる。

時々、思い出したように絵が送られて来る。

Kさんらしい優しさと繊細さがミックスした独特の絵だ。

淡くてゆっくりとした描線が不思議なゆらぎのようなものを伝えてくる。

それを見ていると、ワタシは懐かしい少年時代の夏を思い出す。

ファーブルに夢中になり、虫ばかりを追っていた夏だ。

池の岸辺にしゃがみ込んで、岸辺の虫やカエルを見つめていた濃密な子どもの時間だ。

人生の終りに、そんな時間に還っていく。

人はそんな風に生まれたところへ戻っていくのかと、新しい発見をしたような気持にもなる。

いま、進めている絵本「青い石を持つカエルの話し」は、木々に囲まれた小さな池が舞台だ。

水辺で生き、死んでいくカエルやカラスや虫たちが展開する不条理なドラマだ。

勧善懲悪のドラマではない。

甘くない。

カエルたちは、池の外の世界からやってきた異端のカエルを容赦なく排斥するし、カエルたちが産んだおたまじゃくしはカラス達の餌になる。

物語の背景には、そんな弱肉強食の自然の摂理が描かれている。

子どもたちには辛すぎる話かもしれない。

でも、そこに希望はないかというと、希望はある。(というか、あってほしい・・・)

希望こそが、この物語の主題なのだ。

ワタシは、世界の各地で起こっている戦争や飢餓や貧困、暴力の中で生き抜いている子どもたちを念頭にこの物語を書いた。

解決の見えない絶望的な状況の中で、子どもたちにどんな希望が可能なのか?

そのことを胸に刻みながら、小さな物語を書いたのだ。

何人かの友人に見せると、全員が辛すぎる話だといった。

「どうして主人公のカエルは死ななきゃいけないの?」と憤るように言った。

ドウシテ死ナナキャイケナカッタノカ?

そうなのだ。

そのことを考えてくれれば、この本の存在する意味はあるのだ。

それが成功するかどうかはまだわからないけれど、Kさんから送られて来る絵は、私を慰めてくれる。

ここに紹介しているカエルたちの絵は、池の外からやってきた「青い石を持つカエル」が苦しい思いで捕まえた虫を根こそぎ持っていこうとしている残酷な場面だ。

でも、カエルたちは悪者顔ではない。

青い石をもったカエルから取り上げた虫団子を抱え、純粋に喜んでいるように見える。

満ち足りた笑顔と力による支配。

絶望的な状況に置かれ、傷つく小さなものたち。

希望は、そこにこそ生まれて欲しい。

そこに芽吹く希望の種子を播きたい。

△ページトップへ戻る

2014/03/28

Vol.173 音楽のない夜

夜の作業所である。

壁紙の張り替えのため、音響設備が取り払われたガランとした作業室でアート。

音楽がない。

持参のカップラーメンやスパゲッティ―を食べ終わると、絵を描くしかない。

なんとなくみんな盛り上がらない。

手にする色鉛筆や筆にも力がない。

仕方がない。

納得するしかない。

ないないづくしの夜のアートが始まる。

そこへ納得できないIさんがやってきた。

いつものようにビニール袋には、サラダやラーメン、おにぎりが入っている。

自分の席にどかっと座ると、ビニール袋をがさがさ。

ラーメンの湯を沸かしに立ち上がり、それからサラダとおにぎりのラップを取り、机の上に並べた夕食を見つめ、動きが止まる。

気づいたのか?

気づいたのだ。

すっと立ち上がると、まっすぐワタシのところに来た。

「音楽は?」

眉が八の字に下がり、ちょっと情けなさそうなおじさん顔でたずねる。

「きょうはありません」

すると、下がっていた眉がむくむくと逆上がり、

「音楽は?」

無精ひげの口元がきっと閉まる。

「デッキもCDもないでしょう?あしたから壁の工事だから片付けたようです。」

音響設備を置いていたところを指さし、ゆっくり答える。

Iさんは白い壁がむき出しのスペースをちらっと見て、「ない」。

「ないです」自分に言い聞かせるように繰り返す。

「ご飯を食べたら絵を描きましょう!」Iさんの椅子を指さす。

Iさんは自分の席に戻り、おにぎりを噛みしめる。

でも、ここで引き下がらないのがIさん。

口をもごもごさせながら、「CDデッキ?」

こんどは持ち運びできるデッキを持ってきてほしいと言いに来る。

夜間に借りている作業所なので、勝手に持ってきたりは出来ない。

「ありません。食べたら絵を描きましょう!」

「ノルウエーの森?」

「ルパン三世?」

「ありません」

するとIさん、両手をギュッと組み、あごを引き、ワタシのおでこに額を近づけ

「音楽は?」

ワタシもIさんの額にワタシのおでこを近づけ、頭で押しかえす。

「ありません!」

「うううー」

Iさんは、もう!って感じで、憤然と席に戻り、ラーメンをすすり、サラダを食べ、

やがてドンと机をたたき、「音楽!」と声をあらげる。

「ないよ!」(これは仲間の声)「うー!」ドン!

「仕方ないでしょ」(これはほかの仲間の声)「うー!」ドン!

音楽のない夜

ガランとした作業所には、不思議なラップとドラムが流れるのである。

△ページトップへ戻る

2014/03/25

Vol.172 海辺のエンデ

仲間たちの絵を見るとき、それが何を伝えようとしているのかと解釈したり、仲間の心を分析したりしようとすると、不毛感や徒労感に囚われることがある。

それは私たちを迷路に誘う罠のようなものだ。

仲間たちの絵を見るときは、心を開いて何かが訪れてくるのを待つしかない。

何かが現われる時もあれば、現れない時もある。

仲間たちの絵は何かを伝えたり、自分を誇示するために制作されたものではない。

浜辺の石や貝殻のようにそこにあるもの。

辻堂のねこや波打ち際を歩く野良犬のようにそこで生きているものたちなのだ。

それを大切なものに感じて近寄っていくか、そのまま通り過ぎていくかは、ワタシたちしだいだ。

だから、「きょうのくすくす」でよこはち編集長とワタクシ(まねきねこ)が、仲間たちの作品をめぐって「ああだこうだ」とおしゃべりしているけれど、あれは海辺の石や漂流物を見つけて遊んでいるワタシタチの遊びに過ぎない。

キラキラしたものをつつくカラスやネコパンチみたいなもの。

何かを解釈しようとしているのではない。(少なくともそうありたいと思ってきた。)

もう二年近くそんな遊びを続けているわけだけど、まだ飽きない(笑)。

というよりも最近は、それらを使って、もっといろいろな人と遊べないかと考えている。

黄色の石や青い石を積み上げて海の塔を作ったり、ネコの手が記録した海辺の時間を絵本に変換できないか・・・まあ、そんな遊びをやろうって呼びかけている。

でも、難しい。

ついつい、何かであろうとしたり、何かを発信しようとしたりして、これじゃだめだとせっかく形を成してきたものを崩し続けている。

どうにも解釈や分析といった既成の価値、文化から飛び立てないのだ。

そんな時、「エンデのメモ箱」という本が現われて、殻を開く貝のようにページを開いた。

そこには「永遠に幼きものについて」という東京での講演が印刷されていて、小さな活字が黒い砂粒のように輝きながらこぼれ落ちてきた。

「自由で創造的な遊戯(シュピール)とは何なのでしょう?・・・それなくしては人間は人間でなくなってしまうような何かなのでしょうか?・・・この世界の創造主さえも、この自然を造った時、遊んだのです。動物や植物や鉱石の世界における形や色彩の限りない多様さが、生存や適応のやむをえぬ必要性から生まれたとは、わたしは納得できないのです・・・」

M.エンデの最期に出版されたこの本には、角のとがった砂のような言葉が詰まっていて、指を傷つけたりもするけれど、ワタシなんかは一粒一粒つまみあげて、陽に透かしてみたい誘惑に駆られる。澄んだ緑や真紅の輝きを指先に見つけると、エンデも同じように海辺に座り、同じような風景を夢見ていたのかなとホッとしたりする。

△ページトップへ戻る

2014/03/21

Vol.171 仲間の声がきこえる場所へ

月一回とか二回の限られた回数だけれど、長年仲間たちと絵を描いていると、

ある日突然、ああここに仲間がいるという作品に出会う。

それは、絵全体から聞こえてくるドラムのような響きだったり、走る足音や雨だれのリズムだったり、絵の一部を構成する線の重なりだったり、塗りたくられた色彩の塊りだったり、偶然のように生まれた形だったりする。

それは、普段は見えない仲間の声や魂のようなものを思わせる。

それは、普遍的なものではなくて、極めて私的なものだろう。

ワタシと仲間のあいだにだけ存在する微妙な壊れやすいものだ。

それは日常も仲間の指先や筆先からたち昇り、すぐに消えているものなのかもしれないが、普段、鈍感なワタシには捉えることが出来ないものなのかもしれない。

でも、ある日、それを見る、その声を聴く。

突然、仲間の姿が見える。

こんなところにいたんだと不意にうれしくなる。

その時、ワタシは仲間と出会った意味やフェースで描きつづけている意味に触れたような気になる。

勇気づけられる。

仲間と付き合っている期間が長ければ長いほど、その出会いはより明瞭なものになる。

だからワタシは、その声に近づく回路を、より意識的に作ろうとしてきた。

仲間に近づくための画法やテーマ、素材、オリジナルな道具作り。

それらを使って回路を穿ってきた。

その回路を通って、仲間の声が一つのイメージ、自由感となって解放され舞い上がる。

そのためにワタシができることは何かを考えてきた。

筆よりも指の方がいいんじゃないか?

塩ビ版に絵の具をつけて、押したり引いたりしたらどうなんだろう?

線を生かすなら、修正ペンで描いたらどうなるんだろう?

絵具を叩きつけてみたら?

穴をあけて、線の表現はできないだろうか?

いろいろなひらめきの中で、しっぽ筆や穴あけアート、修正ペン絵画は生まれてきた。

20年というフェースの時間、

ワタシは岸辺に座り、水面の輝きのように現れたり、消えたりする仲間たちの姿や声を見てきた気がする。

で、いまワタシはそれをある形にとどめたいという想いに駆られている。

いろいろな仲間たちの声が響きあうオペラハウスのような空間。

それはどんな形で可能なのだろう?

△ページトップへ戻る