このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2014/08/26

Vol.215 WarHorseを観る

夏が崩れていくような8月の終り、

渋谷の東急シアターOrbでイギリスナショナルシアターの「WarHorse(戦火の馬)」を観た。

文楽や能の手法を生かした演出で、3人で動かす馬の動きも素晴らしいという評判だったので、観に行かなくちゃと思っているうちに、最終公演の日が迫り、むりやり時間をやりくりし、席を予約した。

舞台に近い席はすべて埋まっており、結局3階席の前列に席をとった。

残念ながら、そこからだと演者の息づかいや表情は全く見えない。

上から見下ろす形になるために、舞台全体の動きは一望できるものの、小さな映画館や劇場のように目の前で演者を追いかける熱い視線とは違った視線で舞台を見ることを強いられる。

それは舞台上の流れから距離を置いた、冷ややかで客観的な視線だ。

それがボクに新鮮だった。

本来ならば、戦場に送られるジョーイ(馬)や戦火の中、愛馬を探し求めてさまようアルバートに自分の気持ちを重ねあわせ、物語に一喜一憂するところなのだろうが、ボクはストーリーよりも3人で演じる馬の動きとか光の美しい変化とか、舞台上で突然静止する人間や馬たちの影に引きつけられた。

馬のいななきと前足を振り上げるパペットの馬、その無機物の馬から伝わってくる現実の生命とは違った不思議な感情、光と影によって馬の表情を一瞬に彫り上げる照明、黒子の演者たちの無駄のない動作と存在感・・・精密な古い銅版画を見ているような気持になっていく。

馬や兵士たちの死は、版画の中の記号のようにしか見えない。

やがて、ボクにはこの劇は能や文楽の手法を取り入れているものの、やはり西洋の精神なんだなと思えてきた。

すると、3階の席から見下ろしているボクの視線は、人間の栄枯盛衰を雲上から見下ろしているギリシアの神々の視点のようなものかもしれないという考えが突然、湧いてきた。

その視点は古代ローマの闘技場で殺し合う剣士たちを見下ろしている貴族たちの傲慢な視点になり、権力を手にした彼らは、そんな風に人の生き死にを見下ろすことで神の視点を獲得しようとしていたのかもしれないと思った。

すると、その考えは米軍のイラク戦争の時のバーッチャルなピンポイント爆撃の画像と結びつき、通勤の車内やカフェで携帯ゲームに熱中している現代の若者たちに繋がっていった。

「この視点はやばいなあ」と思った。

しかし、一方でボクはこの高みから見下ろす視点は自閉症の仲間が描く風景画の視点に似ていることにも気づいた。

それは現実にはありえない上空から、街の様子を克明に描いていく印象的な作品だ。

小さな看板の精緻な文字やデザイン、自動販売機のジュースのラベル、喫茶店の内部を透視したような机や椅子、郵便局前のATMの画面、そんな生活の細部が克明に描かれながら、リアル感の欠落した絵。

そこには生活の匂いや喜び、悲しみ、疲れといった感情はない。

それとは全く違った視線で描かれたクールな静けさ、時間が作品には流れている。

その視点をどう考えればいいのだろう?

そんなことを考えていると、いつのまにか劇はフィナーレを迎え、Orbは演者と観客の拍手に包まれている。

舞台と客席が一体化して揺れている。

いろんなことを考えながらも、ボクは一緒になって拍手をした。

△ページトップへ戻る

2014/08/22

Vol.214 真夏、150人のセンセとアートする

盆も終わった19日

千葉市の特別支援教育に携わっている先生たちとアートワークショップをやった。

その日もまだまだ暑くて、会場の県立千葉青少年女性会館に行くまで、ボクはなぜか扇子を忘れたことにこだわり、「この暑さなのに、何やってんだろう?」と、そのことばかりをぐちぐち考えていた。

ま、とにかく暑かったのだ(笑)。

千葉駅からモノレールに乗り換え、スポーツセンター前で降りると、「アートびっくり箱」を持った若い(たぶんね)男の人がニコニコして待っていてくれた。

道すがら、彼は8年前の講演会の時も参加したことや大学ではエッチングを専攻していたことなどを話してくれた。

木陰の道を選んで歩きながら、ボクはいろいろなところでやったワークショップの夏を思い出していた。

蝉の鳴き声に包まれた山の小学校とか水俣湾の静かな海辺とか博多の教育センターに向かう強い陽射しの道とか・・・そんな情景が浮かんできた。

会場にはもう多くの先生たちが集まり、ざわざわしている中を一巡りすると、若い先生が多い。なんだかキラキラしている。

で、きょうはこの人たちには、アートの楽しさを伝えようと思った。(いつも会場に来ている人を見て、その日話す内容を直感的に決めるのがボクの流儀なのだ)

学校のいろいろな教科の中で図工・美術だけが、センセと子どもたちが一緒に活動を楽しみ、自由な活動を作りだしていく教科であること、センセと一緒に表現を楽しんだという時間が子どもたちの長い人生のなかで宝石のように輝きつづけること、子どもたちの表現を引き出すには、一人ひとりのオリジナルな画材や素材や画法をあるがままの子どもたちから学んでいかねばならないこと、そのためには「子どもがセンセ」という発想の転換が必要なことなどを駆け足で話した。

若いセンセたちが真剣な表情でうなづいていた。

ボクはそれに励まされ、「アートは楽しい、心地よい」という実感を子どもの時に持てれば人生はより豊かになる、それを子どもたちに提供できるかどうかは、君たち一人ひとりにかかってるんだよ・・・なんてことを話し、ワークショップに移った。

実は、150人という多人数でやるアートワークショップは、ボクにとっても初めての経験。

昔、九州で90人くらいの人とやったことはあるけれど、今回は150人!だぜ。

どんな風な流れになるんだろう?

でも失敗はあり得ないな、流れに任せてやればいいんだから。

ボクはいつも楽天的に考える(笑)。

150人でやったのは、ワークショップの定番メニュー「おしゃべりな森を作ろう!」

「おしゃべり結構!どんどん描いて、しゃべり合って楽しんでくださいね、スタート!!」10人単位で15グループに分けたセンセたちが、一斉に動きはじめる。

400人収容の大ホールなので、そんなに狭い感じもしない。

型紙で描いた森の中に指で迷路を描き、そっと宝物を隠したり・・・いたるところで笑いやおしゃべりが始まり、センセたちが子どもたちに変わっていく。

予定した時間はすぐに過ぎてしまった。

「この遊び感覚、この自由感や開放感を忘れないでくださいね。できればこんなアートワークショップを保護者や子どもたちと学校でもやって下さい」

そんなことをリクエストして会場を後にした。

帰り、充実した疲れの中で、快速総武線の車窓から夕焼けを背にした東京スカイツリーがシルエットになって過ぎていくのを見た。

今年の夏は何を心に残すのだろう?

フッと若いセンセたちの顔が浮かんだ。

△ページトップへ戻る

2014/08/19

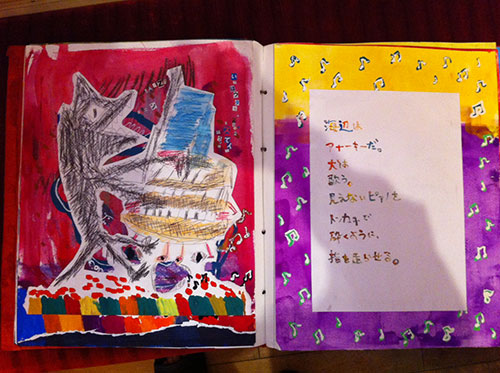

Vol.213 湘南Vividアート展/浜辺の流木のように

盆を過ぎると、今年の湘南Vividアート展に出す作品をどうしようかという話題が仲間たちの間で交わされるようになる。

「んー、うぶちゃんはどれを出すつもりなの?うぶちゃんは初めてだよねえ?」

「あ、はい。これ・・・?」

宅配便の物流センターで働いているうぶちゃんは、仕事の関係でフェースの時間と合わないこともあり、あまり作品が描けていない。昨年の湘南アールブリュット展には仕上げが間に合わず結局応募できなかった。新しく名前を変えた今年の湘南Vividアート展にはどうしても参加してみたいという気持ちがある。で、彼は小さなスケッチブックに描きためたマス目アート風の小品を持って相談に来たのだ。

「これ、面白いよねえ。馬と騎手の目線が熱いねえ?」

するとおとなしいうぶちゃんが笑う。

「背景も好きだけれどねえ・・・、なんだかいろいろなものが入ってて凄いよねえ」

うぶちゃんの絵は、ついこの前まで入れ込んでいたAKBの女の子から最近は、馬の絵に移っている。描き方はマス目絵画だが、水性色鉛筆で描き、それを水筆で溶かし透明感のあるスーラ風の絵になり始めている。もちろん、競走馬の洗練された感じがいま一つで顔はロバのように愛嬌があるが、競馬に憑りつかれ?始めているうぶちゃんの想いが伝わってくる。

「お母さん、今年はこれを出すの?ずいぶん、描きこんだものねえ。」

「もちろん!これです!」

線の画家の泰さんは気持ちを言葉にしてくれないので、お母さんと相談して出展作品を決める。今年の作品は写真パネルに絵の具にボンドをまぜて下地を作り、クレパスやアクリル絵具で何度も線を塗り重ねていったもの。初めての試みとして、グル―ガンを握ってホットボンドの線を描いたりもした。その上にさらに色を重ね、雑巾やサンドペーパーで色を落としたり、泰さんの手の動きがいろいろな道具によって痕跡として塗り込められている。

「タイトルは何にするの?」

「なんでしょう?花かなあ、海中の魚や海草みたいにも見えるけれど・・・」

お母さんは絵を持ち上げ、横にしたり縦にしたり、逆さにしたりして、絵から生まれてくるイメージを楽しんでいる。

泰さんの今年の作品は色と線の見えない厚み、層が特徴。少なくとも1mm位の厚さはある。

そこにはお母さんと泰さんの日常生活とは違った特別な時間が堆積している。

「たくみさん、間に合いそう?」

「はい、大丈夫。これ塗ったら出来上がりだから。」

「題名は?」

「流れ星」

なるほど、夜の海辺に広がる満天の星の中に双つの星が化粧テープのような尾を引いて流れている。

画面の左にはジャガイモのような月が昇り、ワニのようなカエルや猫や蟹やネズミや亀、望遠鏡を持った少年と犬、馬に乗ったおじさんが浜辺に集まってきている。

みんな夜空を眺めている。

みんなやさしい顔をしている。

よくがんばったねえ。

半年も描き続けた絵がもうすぐ完成する。

湘南Vividアートに集まってくる作品は、浜辺に寄せる流木のように、一つひとつの物語を語ってくれる。今年はどんな物語に出会えるのだろう?

△ページトップへ戻る

2014/08/15

Vol.212 夏の未明

夏の盛りは過ぎたのだろうか?

毎年、この頃になると夏のいただきのようなものを無意識に探っている自分がいる。

入道雲のそびえる青空

野の道

ゆっくりした時間の流れる午後の木陰

野菜を冷やした井戸端の水の匂い

それから、もう会うこともできなくなった人たちの思い出

そんなものが一斉に夏のいただきに向かって昇っていく。

不意に目覚めた夏の未明

横たわった耳に懐かしいささやきたちが集まる。

聞えなくなった耳にいろいろなものの声が聞えてくる。

絶えることのない砂嵐のような耳鳴りの中に確かな声が現われる。

隠れていたもの

遠ざけられたもの

そうあってほしかったもの

旅人のように、それらが閉ざされた耳殻の道を通っていく。

はるか昔、

自分もそのように旅をしていたような気がする。

未明の闇に横たわっていると、

身体は星雲のように静かに浮かんでいる気がする。

仲間たちの絡み合った線や色彩が流れていく。

地中深く旅をするねっこや青い石をもつカエル、百年生きる貝、辻堂のねこ達が

現われ、消えていく。

ゆっくり息をする。

闇の中で膨らむものと縮むものが交叉する。

逝くものと来るものが交叉する。

灰青色に窓辺が白んでくる。

枕元の補聴器をつけると、

鳥が鳴きはじめる。

鳥はどのように夜明けの境を知るのだろう?

△ページトップへ戻る

2014/08/12

Vol.211 モノに変わっていく絵本

この春先から原田裕輔さんとちょっと変わった絵本作りに取り組んでいる。

話しはワタシが作り、絵は原田さんが描くことになっている。

内容は相変わらず、一人合点の思い込みが強く、子ども向けではない。

かといって多くの大人に読んでもらえるほどの高尚な内容もない。

伝えたいのは海辺の生と死が醸し出すアナーキーな気分、

社会からはみ出たイキモノたちの時間、

ちょっと塩っ辛く、

生活に疲れた心にチクリと刺さる小さな話。

なぐさめてはくれない。

やさしくはないのである。

でも、それでいいのである。

世界は、そんな風に存在している。

その程度の絵本なのだが、

梅雨が明けると、少しずつ姿を現してきた。

ワタシの棲んでいる小さな町の珈琲屋でモーニングトーストをほおばりながら、

原田さんが持ってきた絵を間に挟んで、話し合う。

「余分な情報が多すぎるんじゃない?」

「・・・・、でも、自分的にはこの方が面白いと思って」

「夜と昼の感じはもっとはっきりさせたら?」

「・・・・、はあ。そうですかあ」

「表紙は、砂や潮がこびりついたザラザラの感じにしたいねえ」

「・・・・難しいですねえ」

申しわけないが、理不尽で一方的なワタシの要求に原田さんは、絵を持ち帰り、あらたな絵を持ってくる。

それが何度も繰り返される。

駅前の珈琲屋の朝の会話は、波のように往ったり来たりして、二人の間にあるものを掘りだしていく。

やがて、それは海辺に打ち上げられた一枚の板切れのようになる。

ある日、ワタシは屈する(笑)。

「原田さんの色やタッチでぶんなぐられてるような気がするよ」

「絵本としてはだれも買ってはくれないだろうけれど、とにかくモノとしては存在はしてるよね」

原田さんが仮綴じした絵本は少し重くなっている。

そのザラザラした赤い表紙をなでながら、

春先から夏までの時間がここには閉じ込められているんだなという想いになる。

これを街の本屋の絵本コーナーに置いたら、こぎれいでかわいい絵本たちはどんな顔をするだろう?

顔をしかめ、距離をおこうとするのだろうか?

それでも、コイツはそんなことにおかまいなく存在するだろう。

そう思うと楽しくなってくる。

△ページトップへ戻る