このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2015/07/07

Vol.300 一緒に歩んでいくもの

いつのまにか「くすくすミュージアム」も300回を迎えた。

週二回更新のリズムをそんなに崩すことなく、どうにかここまで歩んできたって感じで、ボクなんかにとっては、驚異的なペースなのだ。

編集長よこはちさんの想いとガンバリがあってのことなんだけれど、仕事が立て込んで忙しそうなよこはちさんをみると、「無理しないでやれるときにやればいいんじゃない」とつい思ってしまう。

体調を崩した時なんか、本当に苦しそうで、「突然の休館日があった方が、くすくすが生きてる感じがしていいんじゃないかなあ・・・」なんて、つぶやいてみたりする。

でも彼女、がんばってしまうんだな。

それが現在の彼女の生きているリズムなのかもしれない。

そのリズムで仕事をこなし、人を愛し(たぶんね)、酔っぱらってクダを巻き、落ち込んだり、喜んだりしているんだろう。

そんな風に彼女の世界は呼吸をしているんだろう、なんて勝手に思い込んでる。

300回、仲間の作品を語り合っていると、あうんの呼吸のようなものも生まれてくる。

ボクが仲間の絵や線についてかってな解釈をしていると、ふんふん・・・黙って聞き流し、

最近の仲間の様子を口にすると、目を輝かせて喰いついてきたりする。

人間が好きなのだ。

で、一日過ぎると、彼女風にテーストされた「きょうのくすくす」が生まれている。

その向こうに仲間たちやよこはちさんやまねきねこの輪郭が浮かんでいる。

彼女の書いた「きょうのくすくす」を読んでいると、ボクは湯気の立つホクホクの手作り饅頭のようなものを思ってしまう。

日常では手にすることのできない、やわらかであたたかい食べ物。

仲間の想いやボクらの想いが丸められ、「くすくす」という薄皮に包まれ、蒸され、

「はい、どうぞ」と差し出されているイメージ。

味はもちろん毎回、異なる。

だから、それを味わった人が、「今回はもっと甘さが欲しいね」とか「歯ごたえがないよー」「作品本来の味が出てないねえ」とか、もちろん「おいしかった!」「目からうろこの味!」といった甘辛とりまぜた意見が聞けるととても嬉しい。

そのやりとりこそが、「くすくす」の存在意義で、生きているスタイルであってほしい。

ボクは四国の海辺に生まれたせいか、「くすくす」にはお遍路さんのイメージを持っている。

菅笠をかぶり、杖を突き、自分のペースで遍路道をゆっくり歩いていく姿。

急いで札所を巡り終えることが目的ではない。

歩き続けること。

足を踏み出すことで見えてくるものに心を開いていくこと。

そんな想いで、ボクは「くすくす」に関わっているのだ。

だから300号は、その通過点に過ぎない。

もちろん到達点もない。

もしかしたら明日、廃館になるかもしれない。

よこはちさんがおばあちゃんになっても続いているかもしれない。

お遍路さんの背に同行二人と書かれた文字。

一人ぼっちではなく、いつもお大師さんと一緒だよと言う意味だが、

ボクにとっては仲間たちやよこはちさんが同行二人のような気がする。

2015/07/03

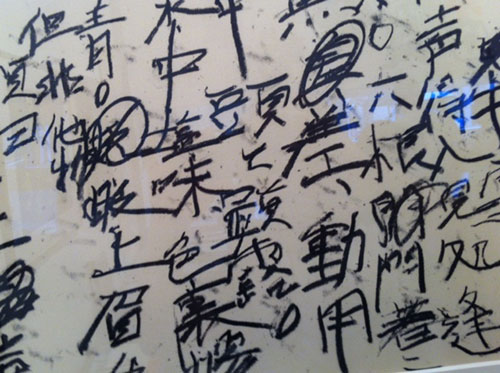

Vol.299 ノイジーなものの力

まだ描きかけの翔太さんが描いている有一の絵のまわりを

ボクは何度もぐるぐる回る。

どんな絵になっていくのか楽しみで仕方ないのだ。

一つの驚きが生まれる瞬間に立ち会うわくわく感っていうのだろうか?

見るたびに絵は変化している。

鳴門の渦巻きのような求心力に巻き込まれて

ボクの砂のような身体のどこかから、エネルギーのようなものが湧いてくる。

翔太さんが描いた有一の顔は細長く、

のっぺりした顔は真っ黒で、

両の目は赤と緑に燃え、

頭の稜線は青や紫、オレンジに縁どられ、

遠くから見るとゴム長靴の足裏みたいだし、

イカ墨のコッペパンのようにも見える。

もっとすごいのは、有一の耳もとで蠢いている原色の指たち。

まるで食虫植物かイソギンチャクのように、

絡み合って頭の中に入り込み、

有一のアートエキスを吸収しようとしているように見える。

エッジの効いたアート魂、爆発の有一像なのだ。

例によって、顔と指のまわりには、

翔太画伯の摩訶不思議な文字、言葉が浮遊し、

ノイジーな宇宙を形成している。

「キミのノイジーも悪くないぜ」

有一は耳を掻きながら、ぼそっと呟いているかもしれない。

先日、ある政党の「文化芸術懇話会」で、講師に招かれた禿頭の作家某氏が、軍隊を持たないナウル、バヌアツ、ツバルなどを名指しして「くそ貧乏長屋。とるものもなにもない」と居丈高に領土を守るための軍事力の必要性を強調したと某新聞が報じていたが、同じ禿頭の有一なら「貧乏長屋のどこが悪い!」と一喝するだろう。

有一が自らの慟哭を紙に刻んだ東京大空襲「噫横川国民学校」の異形の書の前では、作家某氏が小説に描いた国家に命をささげるゼロ戦の若者たちの美しさは醜悪である。

江東一体焦熱地獄/生焼女人全裸腹裂胎児露出/嗚呼、何故無辜殺戮・・・

火に焼かれ、叫び、のたうちまわる、それらの文字は、紙に書かれたというよりも、直截に後世代のボクらの心身に刻まれたもののような気がする。

翔太画伯は、そんな言葉を絵のまわりに書いてはいないけれど、一つの価値観に社会が統制されていくこんな時代には、翔太画伯のノイジーな文字が有一の文字と重なって見えてくる。

ノイジーであることの不定形な豊かさ、

既成の権力秩序と対立せざるを得ないノイジーなものの力、

翔太画伯の絵のまわりをまわりながら、ボクは発熱し始める。

2015/06/30

Vol.298 憂鬱な朝

食卓に置かれた緑のガラス瓶に朝の陽がさしている。

古びた机には、壜の影がうっすら緑色に流れている。

それは窓の向こうから射している葉むらの緑ではない。

執拗に粘つく人工の緑。

壜は、ひび割れ、歪んだまま、

朝の食卓に立っている。

明け方の夢に疲れたボクは、

表面に浮き出たワインメーカーのロゴマークの文字を

ぼんやり眺めている。

緑の凹凸。

厚みのある、粘ついた緑の塔。

燃え尽きぬまま間に火を落としたろうそくのようだ。

その表面には、

ほおづえをつき、

視点を失った男の年老いた顔も、

うっすら浮かんでいる。

ああ、

ため息をつくのも面倒な憂鬱な朝だ。

で、仕方なく立ち上がる。

水を飲む。

鮮烈なものが欲しくてしかたないのだ。

人工の水を流し込んでいると、

身体の中をまっすぐ垂直に流れる水の流れが見える。

それは鮮烈な水ではない。

しかし、もう少し生きのびていくための目くらましのような効用は持っている。

その時、

ボクは気付くのだ。

食卓に置かれた緑のガラス壜とワタシの身体が、

人工の水を蓄える

同じ二つの器に過ぎないことを。

自分の身体を覗き込むように、ワタシは壜に目を近づける。

すると、壜の中に閉じ込められた少年がいることに気づく。

人工の緑の世界に座り、

尖がり帽子を目深にかぶり、

ハーモニカのようなものを吹いている。

静かな悲しみのような音楽。

いつ、君はそこから出ることをあきらめたのだろうか?

2015/06/26

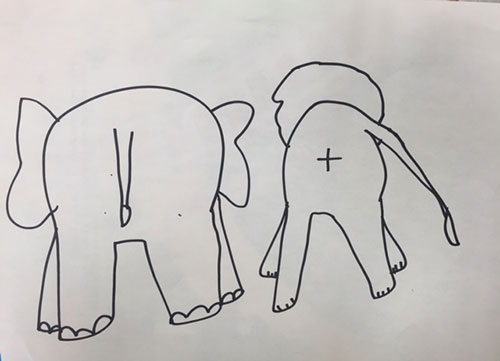

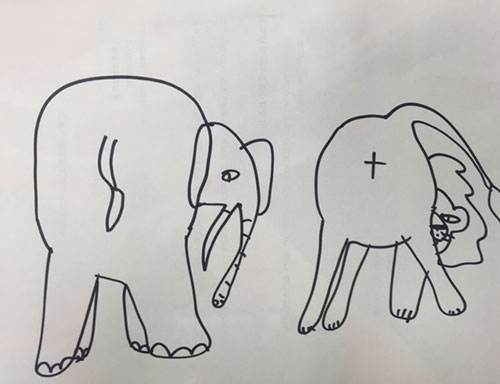

Vol.297 夕空には

暑い一日の終りは

やわらかい疲れに包まれる。

どうにかバランスを保って動いていた手足もタガが外れ、

露地に出した縁台に座り、

朱に染まっていく夕焼雲を見ていると、

中学一年生のひろあきさんが描いた象やライオンがゆっくり現れてくる。

空いっぱいに、

大きな二つのおしり。

二匹とも無防備に、

落ちる夕日を見ている。

象のしっぽはだらりと垂れて、

ライオンはお尻の穴までまる見えである。

あんなに高い空から見る夕焼けは、

アフリカのサバンナにまで続いているのかもしれない。

それであんなに熱心に西の空を見ているのだろうか?

一日の終りの、

どうにか辿り着いた狭い路地には、

風もやわらかな生活の匂いを運んでくる。

鰯の煮つけ、揚げもの、焼き肉・・・

うつむいたまま、赤ちょうちんに消えていく労働者の長い影、

路地の奥に遠ざかっていく子どもたちの声、

そんな暮らしの丸ごと、風は夕焼け空に運んでいく。

ああ、なにもかもがつながり合っているのだ。

いまアフリカのサバンナでは、

群れを追われた一匹のライオンが

飢えに耐えながら、ゆっくり夜に向かって歩いているかもしれない。

重爆の絶えない戦火の夜の片すみに集まり、

身を寄せ合う子どもたちの夜よりも暗い眼ざし。

緊急入院した仲間の

疲れた体を横たえる拘禁ベッドにも、

夕焼雲は赤い舌を伸ばしているのだろうか?

足首を蚊に噛まれながら、

空いっぱいに広がったひろあきさんの象とライオンのおしりを眺めていると、

夕空には優しさと残酷さが溶け合っているのが分かる。

一日の終りの、

そんなセンチメンタルな気分に浸っていると、

ひろあきさんの象とライオンは

いつのまにか振り向き、

クールな視線でワタシを見ているのである。

2015/06/23

Vol.296 呼ぶ声

Vol.288でも書いたけれど、岩波ホールで観た映画、

パプーシャのことをよく思い出す。

深夜、

パプーシャの詩集を枕元に置いて、

彼女の言葉を辿る。

ジプシーの言葉をポーランド語に訳し、それをさらに日本語に移しかえているわけだから、それをパプーシャの言葉というのは間違っているかもしれない。

けれど、小さな灯りの下に映し出される言葉は、

半世紀の時間と場所を越えて、

パプーシャの見た森や焚火にいざなってくれる。

それは大きななぐさめだ。

森よ、わが父よ、

黒い父よ、

あなたは私を育て、

あなたは私を捨てた。

あなたの葉は震え、

私も葉のように震える。

あなたが歌い、私も歌う。

あなたが笑い、私も笑う。

あなたは忘れなかったし、

私もあなたを覚えている。

おお、神様、私はどこへ行けばいい?

何をすればいい、どこから

おとぎ話と歌をとればいい?

私は森へは行かない。

川にも出会わない。

森よ、わが父よ、

黒い父よ! (「森よ、わが父よ」 1970)

パプーシャの言葉は、横たわったボクの身体の中を転がっていく。

眠りにおちるボクの闇の中をまっすぐ墜ちていく。

あるいは、漆黒の宇宙に向かって伸びていく。

パプーシャの森は、

ボクにはフェースの仲間たちなのかもしれない。

仲間たちは歌い、笑う。

ボクも笑い、歌う。

でも、ボクはどこへ行けばいいのだろう?

何をすればいいのだろう?

どこから、希望の歌を見つければいいのだろう?

声が聞える、

呼ぶ声、

それは仲間たちの森の地中深くで、

ねっこのルーティを呼ぶ声に共鳴し、

ボクをいざなう。