このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

ヤッター! つまんないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2015/12/04

Vol.330 ボクのセンセ

12月のワークショップについて考えている。

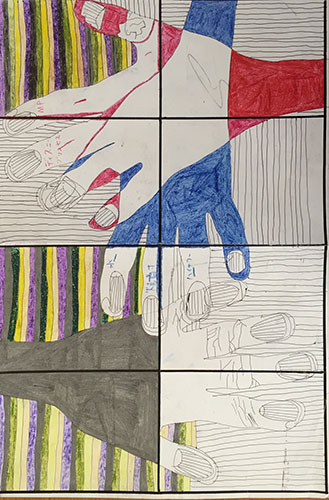

これまで、「おしゃべりな森」や「巨大ピカソ」、「大きな鯨」、「秋コレファッションショー」など2年半にわたり、ほぼ月一回ずつやってきた。

場所も武蔵小金井のシャトー2Fカフェや藤沢の太陽の家、磯子区役所、狛江のナナの家、横浜のぷかぷか村・アート屋わんどなど・・・いろいろなところで、いろいろなアートワークショップをやった。(そうだ、この夏には台風一過の広島市立特別支援学校で6mの巨大壁画「ゲルニカ・HIROSHIMA」もやった)

その記録は日本レクリエーション協会が発行している『Recrew』という月刊雑誌に「みんなでつくろう!わくわくアート」というタイトルで掲載してきた。

12月の太陽の家のワークショップは、その最後になるもので雑誌の掲載は2016年の3月号である。

アートワークショップの長いキャラバンがやっと終わるというホッとした気持ちと過ぎ去ったいろいろな光景が浮かんできて、ボクは少々センチメンタルな気持ちになっている。

最後なんだから、みんなの記憶に残るような活動をやりたいとあれこれ考えて、イメージがまとまらない。

ボクとしてはアートワークショップを一期一会の出会いが創る祝祭空間と考え、後にも先にもそこでしか現出できないものをコーディネートしたいという気持ちで取り組んできた。

ボクのやりたいアートワークショップっていうのは、マニュアルに沿って取り組むものではない。

融通無碍、変幻自在、神出鬼没、生きているのだ。

その時々に参加した人たちの個性や嗜好によって、現われてくるものは変わってくる。

決められた時間の中で、その変化をどう楽しむかが問われているのだ。

そんなことを力んで考えていると、ますますこんがらがってくる(笑)。

でも、どうせやるなら実験的なワークショップをやってみたいね。

それは一つの言葉で、文字や色や線が交わる自在な遊び空間をつくること。

例えば、春という言葉から生まれる一人ひとりのイメージを文字や色に還元し、大きな紙に花びらが舞っている、そんなワークショップ。

ままごとのように、みんなで緋毛せんに座り活動を楽しんでいる、そんなワークショップ。

それは翔太画伯が描いている細かな文字と絵模様の浮遊する世界とどこかで重なっている気がする。

文字と遊ぶのは横尾さんの得意技だ。

色鉛筆で描かれた可愛いチューリップの横に「んー、次はどの文字を描こうな?」と頭を傾げて、色即是空や無明亦無無明尽なんて文字をさりげなく描いていく。

そんな彼らを見ていると、ボクは未熟な自分を痛感する。

ワークショップの世界でも、彼らはボクの“センセ”なのだ。

自遊自在のワークショップなんて、千年早いのかもしれない(笑)。

2015/11/27

Vol.329 街頭似顔絵かきの夢

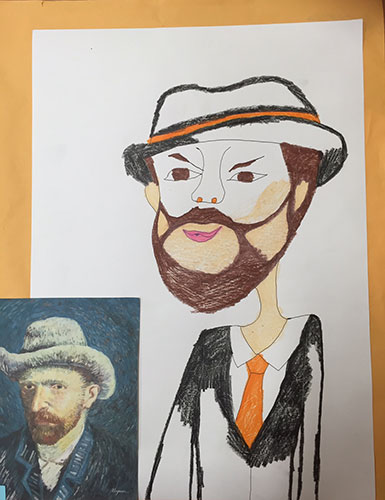

来年のゴールデンウィークに開催する第3回湘南vividアート展に向けて、新しい取り組みを始めた。

わずかばかりのお金をいただいて似顔絵を描く試みだ。

仲間たちの前にお客さんが座り10分ほどで似顔絵を描く。

なに、顔なんか似ていなくてもいいのだ。

仲間たちの個性が出ていれば、それで十分。

お客さんは、3、4人並んだ仲間たちの中から描いてもらいたい人を選んでその前に座る。

仲間たちの背後には、彼らの作品がぶら下がっているので、そのタッチやフォルムが分かる。それが好きならば、似ている、似ていないは問題にならない。似ている絵を描いてもらいたい人は、そんな技術を持った画家の前に座ればよいのだ。(そんな人がいればの話だけれど)

で、何人かの似顔絵かき候補をピックアップして、人物画を描きはじめた。

仲間たちは生身の人間を前にして描くという経験は少ない。

人物を描く時は写真を使うことが多い。

写真は動かない。

色も輪郭も不動である。

仲間たちにとっては、目に飛び込んでくる情報ははるかに少なく整理しやすい。

だから安心して描きはじめることができる。

しかし街頭の似顔絵かきはそうはいかない。

プロのモデルではないから、首をひねったり、手を組み直したり、照れ笑いを浮かべたり、しじゅう動く。

その度にカラダの線や服の皺や顔の影といった情報は変化しつづける。

だから、見えるものを取捨選択せずにそのまま描いていく画家にとっては耐え難い。

いらいらし、声を荒げ、立ち上がり、ジャンプしたりする。

そう、完璧タイプの『視線の画家』には似顔絵かきは苦痛になることもあるのだ。

それよりもぱっと印象を捉え、単純化した自分の線で描いていくアバウトで『vividな画家』の方が向いている。

この日、モデルになったのはネコの画家のお母さん。

3人の街頭似顔絵かき候補が一つの机の三人ずらりと並び、描きはじめた。

一つの机に3人並んで一人のモデルさんを描くということはやったことが無いのでどうだろうと不安もあったが、さすがにvividな画家たち。

我、かんせず。隣りの存在には動じない。

モデルのお母さんを時々ちらりと見ながら、いつもの線でぐいぐい描いていく。

ボクはそんな彼らを見ながら、ポーランドのアールブリュットの画家ニキフォルを思い出した。

彼は自分のために用意された国立美術館の大々的な作品展を蹴って、生涯、田舎町の駅頭でその日のタバコ代や飯代を稼ぐために、自分の絵をわずかな金で売る生活を続けた。

それを誇りとしたのである。

ボクは、年いた彼らがいまと同じようにまっすぐな視線で絵に向かっている光景を思い浮かべる。

白髪になり、背を丸め、皺だらけの震える手で線を描いている彼らを夢に見る。

それは彼らの誇りの生涯かもしれない。

2015/11/20

Vol.328 額なしでそこに在るということ

有一ingが終り、ボクはしばらくボーとした時間を過ごした。

海辺に出てガラス片を探したり、黄昏の街なかに出て駅前の大きなクリスマスツリーが点灯するのを見たり、紅葉した街路の下をやたら歩き回ったり・・・

はっきりとは分からないけれど、ボクはそれまでより少し自由になったような気分に浸されていた。

着古した衣をまた一枚脱ぐことができたような軽い解放感、

世界の輪郭(フォルム)を解体していく虫のような自在さ、

ま、いいじゃないか、

歌いたいように歌えばいい、

描きたいように描けばいい、

それができないならば・・・あるようにそこにあればいい、

そんな声を聴きながら、ボクは眠り、目覚め、街を歩いた。

それが誰の声なのか、ボクはおおよその見当がつく。

蔵まえギャラリーの鴨居にぶら下がった四人の有一がボクに問うのである。

「お前は何をしたいのか?」

土蔵にかけられた二人の有一は、

「わしは、やりたいようにやってるさ、いまもな」

わざとのように目線を外した有一のモノクロの視線はボクに突き刺さってくる。

その隣、

サファイアブルーに縁どられた加藤茶のような有一は、まるで田を耕す農夫のように、無心のままに筆をたらしている。

突き出した右手は山芋のように美しい。

有一ing展では額装を排した展示をした。

その分、作品たちの生の声がボクの中に残ったのかもしれない。

額とは何だろう?

仲間たちの作品を前にしながら、「もし、これが額の中に入れられていたら?」と何度か考えた。

額とアクリル板に隔てられた、くぐもった声・・・

観る者と観られるものの絶望的な距離・・・

囚われたままの両者・・・

それは脱いでいかなければいけないもう一枚の衣のようだ

有一ingが終り、

そんな関係を繰り返す展覧会はもういいんじゃないか?

そこから解放された作品たちとボクらの空間を作る事は可能なのだろうか?

そんなことを自問している。

2015/11/13

Vol.327 帰去来、帰りなん、いざ

有一ing(アート展)が終わった。

ギャラリーの記録を更新するほど多くの人が足を運んでくれた。

古い米屋を改造した蔵まえギャラリーの凹凸の壁面や暗がり?をいかした展示も、「作品が建物の中を浮遊している感じでユニーク」と嬉しい声も聴くことができた。

そうなのだ。

ここは均一な光に満たされ、白い壁面に囲まれた美術館やギャラリーとは一味違うのである。

障子や鴨居やふすまが剥き出しで、作品たちはその上に置かれ、漂流するのである。

さぞかし居心地が悪いだろうと思うけれど案外そうでもなかったらしい。

作品たちはひそひそ話をしながら、訪れる人々の前でしなを作ったり、アッカンベーをしたりして、その反応を楽しんでいるようだった。

今回の作品展は額装をやめたので、素肌や重力に垂れ下がった輪郭も剥き出しで、作家には申し訳なかったかもしれないけれど、作品たちはかえってリラックスしていたかもしれない。

世界的なゲージツ家有一先生の作品は祭り上げられ額に入れられていたので、みんなから離れ、少々窮屈そうだったが、それはまあ、仕方がない。

会場は、とても柔らかな空気に満たされていた。

観客が帰った深夜には、ギャラリーの土間に集り、有一の先生の作品も額から抜け出し、仲間たちと一緒に酒盛りなんかをやらかしていたに違いない。

そう、有一ingの期間中、一番リラックスしていたのは作品たちであることは確かだ。

ボクはその証拠写真を撮った。

これだ。

向山さんのテラコッタの作品たち。

まるで海辺にヌードで寝転がっているようにリラックスしている。

その向こうには作品に向かいあっている人たち。

すらりと伸びた肢体が美しい。

雨の日で、ガラス窓の向こうには傘をさした人が歩いている。

何ものにも囚われない悠久の時間がそこにはあるようだ。

もう一つは、北村さんの『人人』と題されたダンボール造形と大久保さんの『愚象』と題された白磁の器。

これは、ここでしか出会うことのない貴重なツーショットである。

大きな口を開けたダンボール君はひっきりなしにおしゃべりをし、品のいい白磁さんは緊張しながらも彼との出会いを楽しんでいる、そんな風情だ。

そんないくつもの逢瀬がギャラリーには生まれた。

しかしそれも終わった。

それぞれ、故郷に帰るのである。

二度と会いまみえることはないかもしれない。

まるでボクらの人生のように思い出を背負い、それぞれの道を辿っていくのである。

2015/11/06

Vol.326 有一ing展でフンデルトヴァッサーに出会う

有一ingアート展には実はボクも出品した。

題名は「命ノ衣」。

厳密に言えば、この作品はボク自身のものではない。3月と7月にやった有一体験連続ワークショップの中で生まれた偶然の産物なのだ。

このワークショップは連続したもので、まずは床に敷いた障子紙に小枝にくくりつけた筆や布で文字を書き、次にそれを自由に破り取り、彩色して、線や文字、色彩の自遊世界を創り出そうというもの。(「きょうのまねきねこvol.280、305」参照)

この時捨てられた紙の小さなマントのような切れ端が気になり、ポケットに入れておいた。

後日、これをくしゃくしゃに丸め、何色かの絵の具液に浸して干してみた。

すると光を透かし、淡い色彩や文字の上に細かなしわが現われ、剥げ落ちた皮膚の断片のように見えたのだ。

皮膚というのは「命を包む一枚の衣」であるというのがボクの考え。

皮膚に浮き出た色彩や文様は命の痕跡なのだ。

で、「命ノ衣」と名付けたのだ。

ある日、有一ingアート展の実行委員である五島研悟さんにそのことを話したら、地表に沿った曲線、渦巻きの建築などで有名なフンデルトヴァッサーも同じことを言ってるよと教えてくれた。

えっ!

実は、世界的に超有名な有一センセの作品と草の根アーティストの作品を並べるにあたり、美術館的な権威的展示は避けて、有一センセの作品も仲間たちの作品も同じ地平に飾られるやわらかな空間を創りだしたいと思っていた。その時、念頭にあったのがフンデルトヴァッサーの森や丘陵に建てられた建築群のやわらかなイメージだったのだ。

その感じを出すために、仲間たちの作品の裏うちの紙にはフンデルトヴァッサーのような水玉の包装紙や柔らかな色和紙をちぎったものを採用した。

この展示イメージは誰にも言っていなかったので、五島さんからその名前が出てびっくりしたのだ。

次に驚いたのはフンデルトヴァッサーの皮膚についての考え。

五島さんいわく、「彼はこういってるんだよ。人は5つの皮膚を持っていて、1つは生まれながらの皮膚、次にふだん着ている服、それから住んでいる家ね。4番目は町や地域や国家、5番目が自然やそれを取り巻く環境、宇宙・・・「皮膚」と「命の衣」というネーミングは違うけれどあなたと同じことを言ってるね」

フンデルトヴァッサーが亡くなって15年くらい経つ。やっとボクは彼の足もと辺りに辿りつたというわけかとボクは思ったのだ。

3度目の出会いは、その少しあとからやってきた。

家に帰ってドイツの丘陵に沿って続く、うねうねとしたフンデルトヴァッサーのカラフルな建築群の曲線を見ていると、それがボクの絵本『ねっこのルーティ』の身体の線に似ていると気付いたのだ。親近感のあるとても大切な曲線・・・ルーティは地底奥深くから、地上へと伸びていき、やがて宇宙に広がっていく。

まだ1巻しか出版していないから、それはこれからのお話のなんだけれど、基本的な物語の流れはフンデルトヴァッサーの言葉に重なっている!

で、ボクは驚き、3度目のため息をついたのだった(笑)。

さて、有一ingアート展も残すところあと2日。

未見の方は、ぜひ足をお運びください。

こんな展覧会、そんじょそこらじゃ観られません(笑)。