このホームページを一緒に作ってくれるCURIOUSのみなさんから、こんな部屋をいただいた。

「なにをかいてもいい」って言われ、「ホントにいいの!」ってもう一度聞いたら、

「もちろん!」と嬉しいお言葉。

とんでもないことを書くかもしれないけれど、ぜひお友達を誘って遊びに来てくださいね。

2017/02/17

Vol.390 「平原(PLAIN)の夢」

2月8日、世田谷美術館区民ギャラリーに『PLAIN ART 2017』展を観に行った。

『PLAIN ART』展は、美術館地元の生活支援施設『いたーる成城』で活動している仲間たちの作品を中心に展示する小さな作品展なのだが、その志は決して小さなものではない。

なにせ展名は『PLAIN ART(平原のアート)』なのである。

平原(PLAIN)に広がる無数の草花、虫、生きものたち・・・絶えることのないそれらの多様な命のタペストリー・・・そんな風に仲間たちのアート活動をとらえているのだ。

少し長くなるが、今年の『PLAIN ART』の案内文を引用してみよう。

『本作品展は一人ひとりが本能の赴くままに自己表現し、人間として生きているという確かなエネルギーの結晶です。

何もない平原から生まれたばかりの小さな可能性の一粒一粒ですが、その躍動する力は無限に広がり続け、いつの日か人々に感動を与えることができるでしょう。

脈々と変化し続ける価値観と創造力が、あなたの感性の一部に触れることができることを信じています。』

これだけの文章で、この作品展への想いは十分に伝わってくるのだが、よくみるとサブタイトルが『ENDLESS MOVING ART』(終わることのないアート)なのだ。

荒野の先を見ている視線がしっかりアートを貫いているのである。

じつはボクは昨年春から月一回、アートアドバイサーという立場で『イタール成城』のアート活動に関与させてもらっているのだが、こんな壮大な?キャプションやサブタイトルは知らなかったので気持ちの良い衝撃だった。

その情熱がそのまま展示方法、空間にも表れていた。

例えば床にワニが這っている。

大きく開けた口からは、よだれのように毛虫のようなものがぶら下がっている。

身体からはカラフルな鱗?が床に散らばっている。

観客をそれを踏んで歩いたり、ワニの背にのせたりしてもいいのだ。

正面奥の壁には3mを超える花の壁画が観客の参加によって期間中、制作されている。

多くの作品が額装から解放され、観客と作品が互いに触れ合うことのできる自由で不思議な空間が創られている。

そこには、既成概念に縛られたボクらの感性の解体を促すものがある。

展示された作品が完成されたものではなく、展示されることであらたな成長を続ける、進行形ingのアートなのだということをボクらに教えてくれている。

同じような試みをボクらも『湘南vividアート』展を通して実践してきたのだ。

そうした作品たちに囲まれていると、作品たちが自ら殻を破り、アートの種子を広大な沃野にまき散らしている幻想に包まれる。

果てることのない平原(PLAIN ART)の風に吹かれているような気持になる。

2017/02/10

Vol.389 「日々の渚を歩く」

二月になると、新鮮に思えた新年の日々も日常に戻る。

手つかずのままのあれやこれやが絡まりながら流れていく。

浮かんでくる、出会ったものたちや人たち、

終わってしまった物語や進行形ingの物語

はじまりと別れ・・・

いろいろなことが陽射しにも浮かんでくる。

それらは理解不能なベクトルを持って、交叉し、離れ、

ばらばらの軌跡を残しながら、冬の空を行き来している。

そんな彼らの図表をいつか表現してみたい、

そう想いながら、日も暮れる。

日暮れを歩く。

まだ西の空が明るい通りを曲がり、

海辺に出る。

今年に入って、防砂林の猫の師匠にはまだ会っていない。

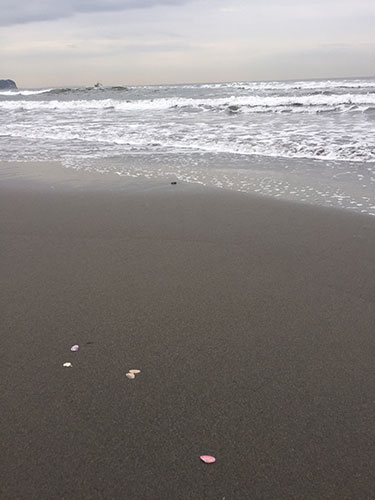

波打ち際には、吹き荒れた海の残したものが点在している。

仄白く漂うのは桜貝だ。

つまむとすぐに壊れそうな、

淡い血の色をしたいのちの欠けら、

飛び立とうとして失墜した羽根のような残骸、

それをそのままそっとポケットに入れて歩く。

波が寄せ、

波が引く。

情熱と挫折、

希望と絶望、

愛と憎悪、

世界はそれらの絡み合ったタペストリーでできているけれど、

それらをそのままそっくり羽織り、

オロオロ、日常を歩いていきたい。

修羅の渚を歩いた詩人の背はどうしてあんなに昏く重いのだろう?

詩人の嗚咽のようなものさえ聞こえてくる。

ゆっくり呼吸を整え、

見なくなるばかりの渚を歩く。

2017/02/03

Vol.388 「心の温泉浴やあ…『表現の市場』」

1月末の日曜日、ぷかぷか村の人たちが劇『セロ弾きのゴーシュ~ぷかぷか版~』をやるというので、横浜の長津田にある『みどりアートパーク』の『表現の市場』に行った。

午前中、橋本で仲間たちとアートをやっていたので、自転車を飛ばして劇場ホールについた時には、『あらじん』の太鼓演奏や『はっぱオールスターズ』のラップは終わっていて少々がっくり。でもロビーには『表現の市場』の多様で柔らかなにぎわいが漂い、耳をすませばチェロの心地よい調べが流れている。

誘われるようにそっとホールに入るとほとんどの席が埋まり、400人くらいの人がチェロと太鼓のセッションを聴いている。これだけの人たちが、冬の午後をみんなで過ごそうと市場に集まって来ているのだと思うと、それだけであたたかい気持ちになった。

『表現の市場』の企画者である高崎明さんがよく口にする「障がいのある人達とは一緒に生きていった方がよい」というフレーズが浮かんできて、身体に浸みてくる。

そう、「浸みてくる」・・・このゆっくり温まるぬくもり感が実にいいのだ。

高碕さんの言葉は、昨年の津久井やまゆり園殺傷事件の容疑者の「障害者はいないほうが良い」に対応した彼独特の言い回しなのだが、それを言葉だけではなく、こんな風に実際に実感できる場を創りだしているところが彼の凄いところ。

ボクなんかは「優生思想はけしからん!」「自分の中の差別・加害者性に気づくべきだ!」とすぐにとんがった言葉を口にして、空回りばかりしてる。情けない限りなのだ。

そんな反省も込めて、ぷかぷか村の仲間たちの劇を見ていると、劇場全体が心地よい熱気に包まれているのに気づく。

舞台上の仲間たちの演技に合わせて、「ゴーシュ、なにやってんだあ」とか「トントン、タヌキですう!」といったセリフが客席から聴こえてきて、まるで炭酸温泉の泡(あぶく)のように舞台と客席の間を行き来しているのだ。

それが人のぬくもり、体感温度をつくりだし、ボクはすっかりゆるゆるになってしまった。

「こいつは凄いなあ」とボクは舌を巻く。

温泉浴でもするようにここで少しの時間を過ごしただけでも、きつく締めすぎていたボクらの頭のボルトは緩むような気がする。

今年の『表現の市場』で、もう一つ心に残ったのは休憩時間にロビーで歌ってくれた『ラブ・エロピース』のゆうじ(実方裕二)さんの歌声だ。

車いすに乗り、真っ赤な花模様の服を着こんで、首を大きく右に曲げて絶叫する白髪のゆうじさんは実にカッコいい。

歌詞は何を言っているのか、実はボクにはよく分からないのだけれど、シャウトするエネルギーがゆうじさんの身体を突き抜け、周りのボクたちの上に降り注ぐ。

ゆうじさんはきれいな舞台よりも、ボクらの身近なロビーや路上で歌ってほしいミュージシャンなのだ。

そんなゆうじさんの絶叫とぷかぷかの劇が共存する『表現の市場』は、不寛容と憎悪、戦火の拡大する世界の中では、とても大切な『心の温泉浴』のような気がする。

2017/01/27

Vol.387 「言葉を超える対話」

対話に関する前号(Vol.386)の続きである。

ボクは紫禁城太廟藝術館に展示されている一了さんの作品がフェースの仲間たちの描線やタッチと似ていることを彼に伝えたくなったのだが、言葉は使えない。

身振り手振りでどこまで深い会話ができるのか、とりあえずやってみるしかないと持参してきた仲間たちの作品ファイルを彼に見せた。

最初は怪訝な表情してファイルをめくっていたが、少しずつ真剣な表情に変わっていくのが分かった。

そこでさらに拙著の絵本『ねっこのルーティ』を開き、「この絵本は彼らの描き方から学んだもので、彼らはワタシの先生なのです」とKさんの激しい色鉛筆の塗り重ねの上に描かれた少年の顔を絵本の絵と対比させ、「ワタシが弟子、彼らが先生なんだよ!」と紙に漢字を書いて示してみた。

それでもなかなか伝わらない。日本から来たこの白髪の小男は一体何を言いたいのだろう?困惑感が一了さんの顔に浮かぶ。

熱意だけが空回りする。

いつのまにか一了さんとボクの周りに若いアーティストたちが集まって来て、そのやり取りを聴いている。するとその中の一人がたどたどしい日本語で「コノ本ハアナタガ描イタノ?コチラハ誰ノ絵?アナタノ?」と聞いてきた。「違ウ、違ウ!コレハ障ガイノアル仲間タチノ絵、ワタシ、一緒ニ絵、描イテル」と思わずボクもたどたどしい日本語で応える。

「障ガイ?ン、ン?」彼は紙に『残疾者?』と書いてワタシに。

「ソウ、多分ソウ」とボクはうなづく。

アーティストたちが、改めてファイルや絵本を回し見しながらああでもないこうでもないと会話を始める。何人かは絵を指さし、感心したようにうなずく。

表現者の好奇心が伝わってくる。

中には写真を撮ってもいいか?と身振りで聞いてくるものもいる。

土の中でねっこがつながっているKさんの野菜畑の絵を見て、『ねっこのルーティ』との類似性を指摘するものがいて、しきりと一了さんに何か言っている。すると彼は紙袋から立派な画集を取り出してワタシに「どうぞ!」と差し出してきた。

一了さんの新しい画集だ。

それをめくると、『ねっこのルーティ』や野菜の顔たちと似たニョロニョロのような、ゴボウのような絵が現れた。

おお!思わず声をあげる。こんなところで、自分を呼ぶものを求めて地中を進んでいる生命たちが出会ったのだ。

ボクはあらためて手帳に「残疾者=老師、我的教授」と書いて一了さんに差し示した。

しばらくそれを見ていた一了さんはうなづき、自分も同じ考えであるというように自分を指さし、合掌した。

ああ、分かってくれたのだ・・・そう思うと熱いものに包まれた。

後でわかったのだが、一了さんは少林寺の永泰寺十方精舎という処にこもり、仲間たちと表現に取り組んでいる僧だという。

日本に帰って来て日常の日々が訪れると、時々一了さんに贈呈した『ねっこのルーティ』は少林寺でどんな日々を送っているのだろうと思う。

一了さんにいただいた画集はというと、ボクの手元にあり、仲間たちやボクの中でぐんぐん大きく育っているのである。

2017/01/20

Vol.386 「言葉を超える対話」

昨年末の中国アーティストとの交流会ではいろいろな刺激をもらった。

例えば、表現が生まれて来る土壌ともいうべき地政学的な風土や歴史、文化の大きな違い。

「やっぱりね」という想いはあるけれど、ボクが育った日本はユーラシア大陸の隅っこの小さな「海辺の集落」に過ぎないという地球大の感覚。

その海っぺりの小さな舞台でボクらは踊っているにすぎないというローカリティの実感。

それらの刺激は新鮮でとても大切な気がする。

北京で会ったアーティストたちも砂漠の集落や南の海岸、点在する広大な地平の彼方からから集まって来ていて、彼らもそのローカリティを背負って独自の表現(踊り)を踊っているのだけれど、彼らが踊る舞台はローカリティの「集落」ではない。

多民族国家という様々な歴史や価値観を混ぜ合わせた坩堝の中で彼らの踊りを創り出そうとしているのだ。だから彼らの作品には、ローカリティを含みながらも、それを越えた混沌としたエネルギーや歌がたぎっている。

そんな彼らの歌や踊りを前にすると、ボクは自分の作品がいかにも小さなローカルの歌しか歌っていないのを痛感する。

自分を解体(解放)し、国境や言葉を越えてつながりあう何かが必要なのだ。

実際に作家たちと交流した時にも、その想いにボクはとらわれた。

ボクは中国語ができず、彼らは日本語ができず、英語もほとんど通じない。

互いに身振り手振りで伝えあうしかないのだ。

いきおい抽象的なものは切り捨て、分かりやすい感情だけを伝えようとする。

すると、いったい自分は何を伝えたいのだろう?という気持ちになってくる。

相手も同じ困惑にとらわれているのが分かる。

何かを伝え、何かをきき、何かを分かち合いたいという想いを互いに持っているという感覚だけがボクらを結び付けている。

それを感じ合う。

分かち合う。

それが言葉を超えた作品や表現の対話なのかもしれない。

少林寺のある登封から「大風起○(西から吹く風)」という大作を出品した一了さんとの出会いも、そんな交流だった。

横幅が5mもある彼の作品の前に目を閉じて立ち、作品が伝える風の物語を聴いている時だった。

一了さんが近づいてきて、ボクに何やら話しかけてきたのだ。

しかし何を言っているのか全く分からない。

で、ボクは中国語ができないこと、補聴器を使う聴覚障がい者であること、でもそんな耳にもあなたの作品から吹いてくる風の音ははっきり聴こえるという事を身振り手振りで伝えた。

伝わったかどうかわからないが、彼は大きくうなずきボクと一緒に目をとじてくれた。

それだけで心が通じ合った気がした。

それで、ボクはもう少し深い対話をしてみたいと思った。

彼の描いている描線が、日本でボクと一緒に絵を描いている障がいのある仲間たちの描線と似ていることを伝えたくなったのだ。

それでボクはさらに複雑な身振り手振りで汗をかくことになるのだが、話が長くなるのでそれは次回にまわそう。