2012/12/11

木の顔

北風が山肌を洗うように吹き荒れた朝、

森を歩いた。

木々はすっかり葉を落とし、

陽射しの当たった木肌が白く浮かび上がっている。

葉が茂っていた時は分からなかった木の

形や色がむき出しになってさらされているように見える。

近づいていくと、

枝の折れ跡やゆがんだ皮肌が

幹に刻まれた溝や陥没になって模様を作っている。

なぜか、見てはいけないようなものを見てしまったような気になる。

瘤のように盛り上がっている節々やささくれ立った肌が

木の年齢、生きてきた木の時間を想わせる。

あらしの夜や干ばつの夏、

雪や水や風、陽射しや虫たちとの語らいや戦いの時間・・・

そんなものが見えてくる。

穏やかさとかすさまじさとか、

そんな人間の想いを超えた生命の生き延びる声のようなものが

そこにある。

じっと見ていると、

この木には、長いくちばしをした鳥が住んでいる。

盛り上がった瘤状の両眼からじっとわたしを見ている、老いた鳥。

そんな鳥の顔が浮かんでくる。

さらに、歩を進めて進んでいくと、

えぐられたように影になった両目で遠くを見ている木が現われる。

酒に焼けたような鼻先には、小さな緑の新芽が芽吹いている。

ほおを膨らませ、口笛を吹いているようにも見える。

どうして、私のまえに現れたのだろう?

答えのない問いに囚われそうになる。

足もとの折れて朽ちた腐木からは

冬なのに、数えきれない命が

白い茎をのばしている。

夏の木の顔

冬の木の顔

生きている生命の姿

死んでいる生命の姿

そんなことを次々と考えていたら、

緑の葉を茂らせた木も、

葉を落とした木も、

木を包む森も

全部、

一つの生命のようになって、

何か大切な歌を歌っているように思える。

そして、

私の森は

仲間たちの森なのかもしれない、

そう思った。

△ページトップへ戻る

2012/12/07

みんな、ゴーシュなのだから

前回書いた「印度の虎狩り」は、どんな曲なのだろう?

ハーモニー展の展示作業をしながら、

カラダの中を、テンポの良い曲がぶんぶん流れているような

気分に浮かれていたのだけれど、、、、どうもよく分からない。

やけくそのように、指揮棒を振りまわして、

次から次へと展示していった記憶があるのだけれど、

もしかしたら、

仲間たちの作品は整列し、自分たちからしかるべき位置へ、

どんどん進んでいったような気もする。

気になって、

「セロ弾きのゴーシュ」を読み返してみた。

すると、ゴーシュの属していた金星楽団の楽長は

とても威張っている。

こんな楽長じゃあ、いい音は生まれないだろうなあと反省。

確かにフェース楽団には

セロ弾きやトロンボーン吹きやシンバル団員がいて

いろいろな音、メロディーをかき鳴らしている。

それも、きままに、

うつらうつらしている楽長の目を覚ますように

突然、大音響を立てたり・・・

小さな木ネズミが足もとを走り回り、

靴をかじったり・・・

ああ、きっと

これら、みんなが合わさった音が

蔵まえギャラリーのあのうす暗い土蔵の中で

鳴っていた「印度の虎狩り」の曲だったのだろうなと

得心した。

フェースの楽団員は、

金星楽団員のようにゴーシュをいじめないし、

みんな一人ひとりがゴーシュなんだから、

指揮棒を振る私も

ゴーシュでいようと思ったのでした。

△ページトップへ戻る

2012/12/04

「印度の虎狩り」の曲が流れる

寒くなってきた11月30日、

私は相模大野駅で、Hさんと待ち合わせ藤沢に向かった。

12月2日から始まる「第7回ハーモニー展」の展示作業のためだ。

今年のフェースの展示場所は、古い米屋の土蔵の中。

そこは、陽射しも射さず、底冷えがする。

頭上の格子の入った窓からは、冬の曇り空が見える。

滅入りそうな気分を払いのけ、

「さあ、やるぞ!」

暗い土間の床に仲間たちの作品を並べ、

つぎつぎと、壁に貼り付けていく。

Hさんに「次はその作品、その横は縦長のそれにしよう!」

偉そうに指示して、とにかく時間内に展示を終わらそうと焦っていた。

作品は一つひとつが個性にあふれ、大きさもタッチもまちまち。

展示全体の調和なんて無理だなあと、絶望的気分になった時、

Hさんが「面白いですよねえ」「生きてますよ」

ゆっくりした口調でつぶやいてくれた。

「え、そう?」

そうか、面白いか・・・すると作品の一つ一つのノイズのような音が

暗い土間の中に渦巻のように湧き上がり

私は、なぜか「『セロ弾きのゴーシュ』の楽長」のような気分になり

調和なんか糞食らえ!と、また展示に没頭した。

頭の中には、ネコが火花を出して夜明けの萱の中を走っていく

「印度の虎狩り」の曲が鳴り響き、

「これはそこ、それはあの上!」

「いや、違うかな?どうHさん、変かなあ?」

「ごめーん!全部やり直していい?」

支離滅裂な私の言葉に、

嫌な顔もしないでHさんはつきあってくれて、

日も暮れたころ、どうにか展示作業は終了した。

へとへとになり、

北風に吹かれて帰る道には

破れかぶれでセロを弾くゴーシュの音がきこえるようだった。

△ページトップへ戻る

2012/11/30

12月2日は、アートカードを作ろう!

先に紹介した「第7回ハーモニー展」では、

ワークショップとしてアートカードを参加者と一緒に作る。(12月2日午後1:30~)

独特の技法で作る面白いカード作りなので

参考までに、ここで幾つか紹介します!

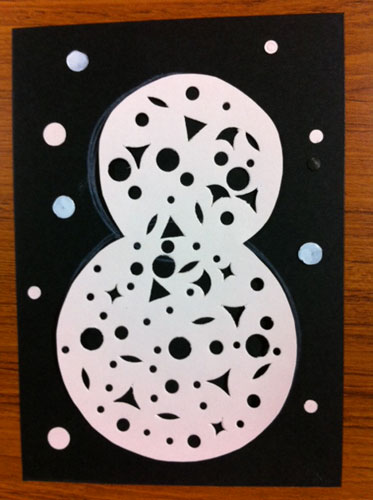

●穴あけカード

レザークラフトなどで使う穴あけポンチと木づちで、

黒の画用紙にクリスマスツリーや雪だるまなどを穴で表現する。

事前に白の色鉛筆でツリーの形を線描きし、その線に沿って5mm間隔で

穴をあけていく。

ツリーの形に穴をあけたら、星やハートなどの穴あけポンチを使って

飾りの穴をあける。(これで穴あけはお終い)

穴あけ紙の裏にきれいな色のチラシやなぐり描きの紙を貼って完成!

●マスキングテープカード

ケント紙など、表面がつるつるした紙にマスキングテープを貼り、

クレパスで自由に色を付け、スポンジで延ばす。

色を延ばしたら、テープを剥がし、更にもう一度テープを貼り、着彩。

繰り返して色を重ねていく。

テープでツリーや雪山の形を作るのも面白い。

●型紙アート

厚紙を丸や三角形などの形に切り抜いた型紙を使って、

ツリーやそりなどを表現する。

ベルや家などの型紙を使って、その上に小さな模様を重ねていくのもよい。

いずれも簡単な活動で、だれもが楽しんで参加できる。

制作工程ごとの見本も用意。

視覚的にわかりやすく、マンツーマンで指導者がつきます。

必要なアドバイスや実際的な支援もどんどんやります!

気楽にご参加ください。

一度やれば、だれもがアートカードの達人になれる!はず(笑)、です。

連絡先は、蔵まえギャラリー(☎0466-25-9909)まで。

■アートカード製作の詳細については、拙著「アートびっくり箱」「続アートびっくり箱」(学研)をご覧ください。(宣伝でした・・・笑)

△ページトップへ戻る

2012/11/27

ノイジーなハーモニー展へどうぞ!

12月2日から湘南の藤沢で、ちょっと面白い作品展をやります。

展覧会の名前は、「ハーモニー展」。

どこにもある名称でインパクトには欠けるけれど、

この名前で、7年も続けてきている。

ハーモニーの由来は、湘南地域で様々な障がいを持つ仲間と

アート活動を展開しているグループや作業所、学校と共催で、

それぞれの個性が響きあうような作品展をやろうということから来ている。

数年前に、「ノイジーなハーモニー展」にしたらどうかと提案したが、

名前が長い!意味が分かりづらい!誤解されそう!と、異論続出。

却下された(笑)。

でも、ご心配なく。

内容は、これしか描けないという仲間たちの作品が個性を発揮し、

ノイジーこの上ない作品展です。

ノイジ―って、社会のルールや価値観を損なうマイナスなイメージが強いけれど、

そんな秩序にはおさまらない根源的な表現、エネルギー、混沌感…

そんな風に考えれば、その多様性の楽しさが見えてくる。

会場の蔵まえギャラリーというところも面白い。

築百年以上たった米屋を使ったギャラリーで、これも一見の価値あり。

薄暗い土間や土蔵の凸凹の壁面から、

仲間たちのエネルギッシュな色彩や線が飛び交い、

ちょっとした異空間。

こぎれいではないし、たぶん落ち着かないけれど、

生きているアートがあなたを元気にするかもしれない(笑)。

ワークショップとして、2日pm1時半から、アートカード作りを行う。

穴あけポンチやマスキングテープ、型紙を使ったアートカードなど、

フェースの仲間と一緒に考えてきた技法です。

障がいのある方もない方も十分に製作を楽しめるはず。

たった一日のワークショップなので、ぜひご参加ください。

第7回ハーモニー展

期間:2012年12月2日~9日

会場:蔵まえギャラリー(0466-25-9909/藤沢市藤沢630-1)

(ハーモニー展の詳細、会場へのアクセスは、蔵まえギャラリーでご検索ください)

△ページトップへ戻る